в буднях великих строек

– Увы, ты, кажется, сошел с ума! – забеспокоился Хоттабыч, с тревогой поглядывая на своего юного собеседника. – Насколько я тебя понял, даже султаны для тебя недостаточно знатны. Кто же тогда, по-твоему, знатный человек? Назови мне хоть одно имя.

– Да взять хотя бы Чутких или Лунина, или Кожедуба, или Пашу Ангелину…

– Кто же этот твой Чутких? Султан?

– Подымай, брат, выше! Чутких – один из лучших в стране мастеров суконной промышленности!

– А Лунин?

– Лунин – лучший паровозный машинист!

– А Кожедуб?

– Один из самых-самых лучших летчиков!

– А чья жена Паша Ангелина, что ты ее считаешь знатнее шейхов и королей?

– Она сама по себе знатная, а не по мужу. Она – знаменитая трактористка!

– Ну, знаешь ли, о, драгоценный Волька, я слишком стар, чтобы позволять тебе так надо мной смеяться. Ты хочешь убедить меня, что простой суконщик или погонщик паровозов знатнее царя!

– Во-первых, Чутких не простой суконщик, а известный новатор всей текстильной промышленности, а Лунин – знаменитый машинист. А, во-вторых, даже самый обыкновенный трудящийся у нас пользуется большим почетом, чем самый заядлый царь.

Лазарь Лагин

«Страна героев, страна мечтателей, страна ученых» закончила свою экзистенцию больше тридцати лет назад. Память о ней постепенно стирается вместе с уходом ее носителей. И только на страницах антикварных книг можно вдруг наткнуться на такое понятие, как «стахановцы». (Или, как называют их остряки, «стакановцы» – так как сегодня нарисовалась парабола о том, что они пили «огненную» только стаканами.)

История «Большой жизни» возникла на Донбассе неслучайно, потому как Донбасс – это и есть родина стахановцев. Скоро исполнится целый век, как забойщик Алексей Стаханов за 5 часов 45 минут добыл 102 тонны угля, одолев все возможные и невозможные рекорды, и был объявлен всесоюзным героем.

Почему для такой доблестно-примерной миссии были выбраны именно широкие степи юго-востока Украины? Трудовая отвага рабочих в борьбе с разрухой двадцатых требовала большой стойкости, хорошей организованности и великого самопожертвования. На воспитание этих качеств и прежде всего личным примером направлялась комсомольская организация, опору которой составляли коммунары из кадрового пролетариата, для которых призыв «к работе по-революционному» стал привычным девизом повседневного будничного труда.

Образцом стала работа ударных групп, возникших на Донбассе летом 1920 года. 12 мая 1921-го пионеры шахт Макеевского куста сообщили через газету «Горняк» о выполнении норм на 150% и обратились ко всем коллегам с призывом следовать их примеру: «Подтянитесь, ленивые! Ободритесь, крепкие! Отставшие, догоняйте передовых! Мы избавимся от нищеты и нужды только тогда, когда все без исключения сделаемся ударниками».

Гришинская уездная партконференция постановила: «Всем коммунистам, работающим на рудниках, создать ударные группы из своей среды». Немало таких групп и артелей вышло целиком из комсомольцев. Методы их труда широко пропагандировались — об агитации и успехах рассказывала пресса:

Горняк! Всей России нужны… (РОСТА №930)

1. Уголь,

2. руда.

3. Вступил ли ты

4. в образцовую группу ударного труда?

Владимир Маяковский

По неполным данным в 1920-м на Донбассе ударные группы были созданы на 11 шахтах, а в 1921-м — уже на 53. В исключительно тяжелых условиях послевоенной разрухи работяги прививали плоды высокопроизводительного труда, нередко вставая на вахту в выходные и праздничные дни по две смены.

Члены передовой команды забойщиков на шахте «Центральная» выходили на смену в марте (при 25 рабочих днях): 52 раза — К. Быков и Н. Шелахов, 47 — А. Генералов, 46 — И. Могутенко. Самым низким показателем была цифра 43. В этот период на одного забойщика в среднем в месяц приходилось 15,7 «дежурств».

Возглавляемая секретарем ячейки И.В. Филипповым ударная группа Новосмоляниновской шахты выполнила задание по установке каната за четверо суток вместо 18-ти. Рабочие Рутченковского рудника Г.П. Терехов, А.Я. Симарев и другие ежедневно выполняли по две-три нормы.

В апреле 1921 года III съезд губернской комсомольской организации, обсудив вопрос «Об экономическом положении Донбасса и задачах комсомола», объявил ленинские ячейки мобилизованными на угольный фронт. Многие из них в полном составе отправились на подземные рудники.

Участники помогали создавать активные группы, боролись за восстановление шахт, повышение результатов труда, увеличение добычи. Глубокое понимание долга проявила комсомольская «команда» шахты «Лидиевка», оставаясь работать сверхурочно. Рутченковские члены ВЛКСМ (РКСМ) Т. Смирнов, В. Селихов, А. Кузьменков ежемесячно выходили на работу по 50—60 раз. Молодежь из макеевской «Софии» нередко в две-три смены работала в полузатопленных забоях по пояс в воде. Юноши и девушки, пришедшие в ячейку в военном 1920-м, составили ее «боевое» ядро: коногон И. Сеничев, избранный секретарем; А. Шевгалишин; А. Чубаров; Л. Панкова; В. Литенко и другие. По его призыву комсомольцы участвовали в воскресниках, убирали шахтный двор, охраняли склады, боролись с бандитизмом за новое, хозяйское отношение к общественной собственности, экономное расходование материалов и топлива, против жульничества и воровства. Щербиновская организация создала караульные посты, которые предотвратили ряд хищений, установили жесткий контроль за расходом строительных материалов, внесли много предложений по экономному использованию государственных средств.

Ярко проявился новый элемент отношения к труду в субботниках. Организованность и дисциплина участников были безукоризненными. Такой вариант давал возможность не допустить остановки заводов и фабрик, ускорить продвижение важнейших грузов на железнодорожных путях.

Самые массовые субботники и воскресники проводились в Юзовском горном районе, где трудилось 32 тыс. шахтеров. На воскресниках, состоявшихся в январе 1921 года под лозунгом «Обогреть замерзающих детей Москвы!», юзовцы выдали на-гора 175 тыс. пудов угля. После его отправки из Первопрестольной пришла телеграмма: «Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов от имени пролетариата Москвы шлет горячий братский привет товарищам Юзовского района за красный подарок. Московские рабочие обещают свою братскую трудовую помощь донецким товарищам — горнякам. Наше спасибо донецким рабочим».

Всего за первые четыре месяца 1921 года в выходные и праздничные дни было добыто более 1 млн пудов топлива. В мае, оценив трудовую поступь донецких шахтеров, правительство наградило Юзовский горный район почетным Красным знаменем.

В феврале 1921-го горняки третьего куста шахт Александро-Грушевского горного района отправили пролетариям Москвы подарок — 30 тыс. пудов антрацита, добытого на субботниках. В сопроводительном письме присутствовавшие на собрании 2,5 тыс. рабочих и служащих рудника «III Интернационал» заявили: «Те миллиарды пудов черного минерала, которые залегают в донецких пластах, мы ударами нашей кирки постараемся добыть в наибольшем количестве для того, чтобы обогреть население деревень, сел, городов, пустить наши фабрики и заводы, двинуть десятки стальных гигантов-паровозов, спящих на кладбищах узловых станций». Это топливо было передано на Юго-Восточную железную дорогу для ускорения доставки в столицу кубанского хлеба.

Весной 1921-го петровские забойщики превысили довоенный уровень производительности труда в расчете на одного рабочего. В те же дни на Донбасс пришло письмо В.И. Ленина для горняков Петровского куста: «Шлю товарищам горнякам поздравление с редким большим успехом и самое лучшее приветствие. С такой работой мы все трудности преодолеем и электрифицируем Донбасс и Криворожский район, а в этом все».

Передовая часть донецких рабочих и прежде всего кадровые шахтеры оставались на своих местах, несмотря на перебои в снабжении продовольствием. В августовские дни, когда была важна скорая отправка первых составов с зерном нового урожая на Донбасс и в голодающее Поволжье, на Александровском руднике Никитовского куста из 98-ми забойщиков семеро, организовав ударную группу «Коммунистический труд», добывали уголь, необходимый для электростанции, обеспечивавшей откачку воды из шахтных выработок. Объявили себя мобилизованными комсомольские ячейки рудников «Байрак» и «Ртутный» Горловского района, остановившихся из-за отсутствия продовольствия. Неделю по 8—10 часов трудились они по колено в протоке, чтобы ликвидировать угрозу затопления грунтовыми источниками. На шахте № 1 в Кадиевке шестеро членов, составлявших ячейку, в течение недели подвозили уголь к кочегаркам и грузили его в топки котлов.

Благодаря героизму и самопожертвованию рабочего люда в том числе и из других отраслей производства (металлургический трест «Югосталь», химические и стекольные заводы Константинова, Славянский содовый комбинат, Штеровский завод химпродуктов и взрывчатых веществ) разруха нехотя, но отступала…

С 1927 года на шахту «Центральная-Ирмино» в поселке Ирминский рудник Луганской области приходит «шахтерить» сперва тормозным, коногоном, после отбойщиком ливенский орловчанин комсомолец Алешка Стаханов (распространенные в инете сведения об имени Андрей при рождении не подтверждает дочь героя Виолетта). По его воспоминаниям он планировал, скопив денег на коня, вернуться в деревню, но знакомство с рабочим классом абсолютно изменило его эго…

В стране разворачивалась индустриализация…

На ее первый период, чтобы поднять хозяйство и промышленность, власти ввели такое понятие, как пятилетка. Смысл заключался в том, что ставились определенные цели, которые нужно было достичь за пять лет.

До 1928 года СССР проводил относительно либеральную новую экономическую политику (НЭП). В то время как сельское хозяйство, розничная торговля, сфера услуг, пищевая и легкая промышленность находились в основном в частных руках, государство сохраняло контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банками, оптовой и международной торговлей. Госпредприятия конкурировали друг с другом, роль Госплана ограничивалась прогнозами, которые определяли направления и размер государственных инвестиций.

Выбор конкретной реализации центрального планирования бурно обсуждался в 1926—1928 годах. Сторонники генетического подхода (Владимир Базаров, Владимир Громан, Николай Кондратьев) полагали, что план должен составляться на основе объективных закономерностей развития экономики, выявленных в результате анализа существующих тенденций. Приверженцы телеологического подхода (Глеб Кржижановский, Валериан Куйбышев, Станислав Струмилин) считали, что план должен трансформировать экономику и исходить из будущих структурных изменений, возможностей выпуска продукции и жесткой дисциплины. Первых поддерживал сторонник эволюционного пути к социализму Николай Бухарин, а последних Лев Троцкий, который настаивал на немедленной индустриализации. Генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин поначалу стоял на точке зрения Бухарина, однако после исключения Троцкого из ЦК партии в конце 1927 года поменял позицию на диаметрально противоположную. Это привело к решающей победе телеологической школы и радикальному повороту от НЭПа.

Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР был принят в 1928 году на пятилетний период 1928—1932 гг. и выполнен за четыре года и три месяца. Выступая в ЦК 19 ноября 1928 года, Сталин сравнит предстоящую трансформацию страны в годы первой пятилетки с петровскими преобразованиями.

На XVI конференции ВКП(б) (апрель 1929 года) было заявлено об этом плане как о комплексе тщательно продуманных и реальных задач. По утверждению пропаганды, по итогу его выполнения «СССР из аграрной страны превратился в индустриальную».

Во 2-й пятилетке, в 1935 году, как новый этап социалистического соревнования возникло понятие «стахановское движение».

Алексей Стаханов родился в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. С 1927 года поступил тормозным на шахту «Центральная-Ирмино» на Ирминский рудник Луганской области. С 1933 года начал трудиться на молотке. В 1935 году там же окончил курсы забойщиков.

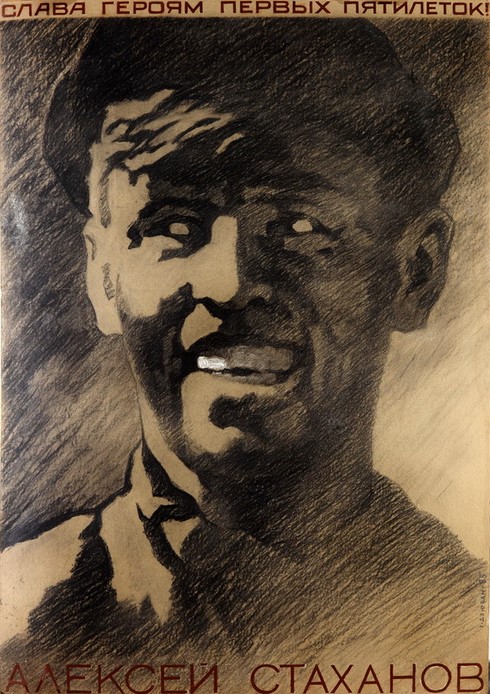

Иван Дзюбан. «Стаханов», 1985 г.

Тогда-то парторг «Центральной» Костя Петров предложил ему отметить праздник Юношеского дня производственным рекордом. Шахта по своим показателям была, мягко сказать, невыдающейся. Речь не шла не только о перевыполнении, но даже о выполнении плана, что очень беспокоило «юного» коммуниста. Тогда сообразительному молодому человеку пришла идея того, как можно выйти из затруднительной конъюнктуры. Нужно всего лишь установить небывалый рекорд, о котором напишут газеты. О шахте узнают, и после громкой кампании она станет считаться передовой. В то далекое время 1930-х стране нужен был человек, который мог бы своим примером повести за собой воодушевленный трудовой народ. Заведующий шахтой с предложением «политрука» не согласился, считая это сказочной авантюрой. Но начальник участка «Никанор-Восток» Николай Машуров и забойщик Алексей Стаханов активно поддержали эту идею. Кандидата на роль рекордсмена отбирал сам Константин Григорьевич и остановился на лояльном к нему Стаханове. Тот подходил всем: незатейливой пролетарской внешностью, простым происхождением, физической силой, молодостью, разве что членства в компартии у комсомольца не хватало, но дело было наживное. Алеша, получив «повестку» парторга, прикинул и согласился. Достижение решено было приурочить к Международному юношескому дню (МЮД – Международный юношеский день, с 1932 до 1945 г. отмечался в СССР 1 сентября как день интернациональной солидарности и трудовых успехов молодежи в социалистическом строительстве).

Георгий Ряжский. «Перед сменой. Бригада Стаханова», 1937 г. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

План заключался в следующем: ради рекорда будет испробована новая система распределения труда. Работать «киркой» будет не несколько забойщиков одновременно, а один. Остальные встанут на укрепление свода бревнами, дабы избежать обвала. А лидер приступит к рубке пластов, не отвлекаясь на второстепенное.

30 августа 1935 года в 10 часов вечера в шахту спустились сам Алексей Стаханов, крепильщики Гаврила Щиголев и Тихон Борисенко, начальник участка Николай Машуров, парторг Константин Петров и редактор многотиражки Михайлов. Включили время отсчета.

Георгий Бибиков. «Стаханов в шахте», 1937 г. Холст, масло. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москва.

К середине 1930-х уголь рубили при помощи обушка, доставка из забоя и погрузка осуществлялись вручную, откатка производилась вагонетками на конной тяге. Технические новшества не приживались: отбойный молоток по тем временам был крайне капризным инструментом, кроме того, сжатый воздух, высвобождаясь, поднимал плотное облако угольной пыли, которая не только приносила вред здоровью, но и могла взорваться от малейшей искры. Горняк по совместительству две трети подземной смены работал еще и крепильщиком.

Рекорд Стаханова был достигнут благодаря замене прежней индивидуальной работы шахтеров бригадной организацией труда с разделением опций. Ведущий работал только отбойным молотком, вслед за ним шли двое расширявших забой и укреплявших стены. Таким образом, в реальности рекорд нужно делить на три, т.к. вместе с Алексеем работало еще двое (Гавриил Щиголев и Тихон Борисенко).

Несмотря на то, что забойщику нужно было прорубить восемь уступов, перерезав в каждом куток, что занимало немало времени, за 5 часов 45 минут задание было выполнено. Когда подсчитали итог, оказалось, что рекордсмен нарубил 102 тонны, перекрыв норму выработки в 14 раз и заработав при этом 220 рублей (вместо 20–35).

Возможным это стало за счет предварительной подготовки (лесогонам поручили спуститься в шахту раньше, чтобы обеспечить лесом костерчиков, укреплявших лаву, коногоны были вызваны для бесперебойной вывозки угля) и правильной организации труда.

Лев Котляров. «Алексей Григорьевич Стаханов», 1985. Холст, масло.

Несмотря на то, что успех был создан триумвиратом, большая часть славы и лавровые почести достались одному. Партком, щедро наградив подопечного, счел необходимым «заранее указать и предупредить всех тех, кто попытается клеветать на товарища Стаханова и его рекорд как на случайный, выдуманный», о том, что они будут расценены как враги, выступающие против лучших людей страны, отдающих все для выполнения указаний товарища Сталина «о полном использовании техники». В стране делалась ставка на «трудовой героизм».

Хотя Серго Орджоникидзе на стахановском съезде был вынужден признать: «Иногда думают: один человек дал 102 тонны. Это неправда. Целая бригада дала 102 тонны».

О том, что это событие носило пропагандистский характер, свидетельствует факт, что уже в шесть часов утра 31 августа 1935-го прямо на месте состоялся пленум комитета партии, который постановил:

1. Занести имя товарища Стаханова на Доску почета лучших людей шахты.

2. Выдать ему премию в размере месячного оклада жалованья.

3. К 3 сентября предоставить тов. Стаханову квартиру из числа квартир технического персонала, установить в ней телефон.

4. Просить рудоуправляющего товарища Фесенко разрешить заведующему шахтой за счет шахты оборудовать товарищу Стаханову квартиру всем необходимым и мягкой мебелью.

5. С 1 сентября выделить в клубе два именных места А. Стаханову с женой на все кино, спектакли, всевозможные вечера.

Такое стимулирование молодому шахтеру очень понравилось и, пользуясь поддержкой руководства, он уже 19 сентября добыл за выход 29 сменных норм. Но нельзя сбрасывать со счетов факт, что для рекордов Алексея Григорьевича создавались уникальные условия. Он получал лучшие участки и инструмент. Неудивительно, что другие работяги тут же потребовали таких же реалий. Но организовать места подобным образом во всей угледобыче не представлялось возможным.

Несмотря на это, этот рабочий подвиг доказал эффективность метода и способствовал изменению технологии шахтерского «ремесла». Примеру последовали на других шахтах Донбасса, затем — в других областях производства. Появилось поощряемое партией движение последователей — стахановцев.

Советскому Союзу в самые короткие сроки необходимо было увеличить ресурсы. При отсутствии высоких технологий этому как нельзя лучше способствовал соревновательный дух. Первыми тенденцию подхватили донбассовцы, а потом и рабочие повсеместно по всему СССР. Одним из кандидатов на рекордную смену стал Мирон Дюканов, который через несколько дней при содействии того же Петрова довел результат до 114 тонн и был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Успех Стаханова был закреплен и превзойден другими мастерами угля Дмитрием Концедаловым, Никитой Изотовым, Федором Артюховым.

Из выступления забойщика Артюхова на I Всесоюзном совещании стахановцев в 1935 году.

Отделение основной операции (зарубки) от вспомогательных работ позволило в два-три раза увеличить загрузку отбойного молотка. Это, а также улучшение технических приемов механизированной добычи в сочетании с использованием испытанных уже Изотовым и Свиридовым удлиненных уступов позволило настолько интенсифицировать процесс, что достижения были превзойдены в несколько раз. Почин забойщиков поддержали машинисты врубовых машин. Применив метод удлиненных баров и увеличив скорость хода, они добились небывало высокой производительности: машинисты треста «Шахтантрацит» Ефим Духанин и Евгений Демичев в середине сентября выполняли по 5—7 норм в смену. Благодаря поддержке производственные успехи новаторов не оставались успехами одиночек. Вопреки тому что рекорд не может стать нормой, 11 сентября в газете «Правда» появился термин «стахановское движение». Первоначально он применялся для определения борьбы за повышение производительности только в угольной промышленности, но уже 13 ноября был распространен на остальные отрасли хозяйства — эстафету по ускорению рабочей мощности подхватили труженики тяжелой промышленности и различных сфер занятий.

Александр Дейнека. «Стахановцы. (По Сталинскому пути)», 1938 г. Пермский художественный музей.

Развернулись массовые движения передовых пролетариев, колхозников, инженерно-технических специалистов за повышение производительности труда. В черной металлургии, например, стахановцы боролись за наиболее полное освоение оборудования.

За короткое время движение охватило все пространства деятельности, в том числе транспорт, строительство, сельское хозяйство. Можно выделить отдельные промышленные направления, где появились свои «стахановские» лидеры: автомобильная индустрия – Александр Бусыгин, обувная – Николай Сметанин, текстильная – Евдокия и Мария Виноградовы, станкостроительная – Иван Гудов, лесная – Василий Мусинский, на железнодорожном транспорте отличился Петр Кривонос, в сельском хозяйстве – Паша Ангелина, Константин Борин, Мария Демченко и бесчисленные другие.

Огромная миссия в распространении стахановства среди молодых принадлежала комсомольским организациям. 16 сентября 1935 года бюро Донецкого обкома одобрило инициативу Кадиевской ячейки, призвавшей к широкому включению ленинцев и молодежи в новаторское течение в честь X съезда ВЛКСМ. Уже осенью 1935-го только в 11 угольных трестах Донбасса насчитывалось более 2 тыс. комсомольцев-передовиков.

Зачинателем СД на селе выступила женская тракторная бригада из Старобешевской МТС, руководимая «коммунаркой» Пашей Ангелиной. В 1930-е ее имя звенело на весь большой СССР, что вовсе неудивительно, так как далеко не каждая 16-летняя девчонка решилась бы пойти против родительского веления и сесть за руль… трактора. А юная Прасковья не только лихо управляла стальным конем, но создавала девичьи бригады и неизменно показывала высокие результаты по сбору зерна. Ее почитали миллионы советских женщин и приписывали роман с самим Вождем наций.

Паша появилась на свет в 1913 году в селе Старобешево на Донбассе в патриархальной греческой семье. Считалось, что ее место определено рождением: она должна воспитывать детей и управляться с домом. Вот почему желание стать трактористом встретило яростный отпор предков.

Но девушка была неробкой: уже в 16-ть она окончила курсы механизаторов и приступила к работе на машинно-тракторной станции, став первой женщиной в стране, оседлавшей железного «сивко-бурко», управлять которым порой побаивались даже парубки. Она же ставила сплошные рекорды. Поэтому скоро слава о ней добралась до Москвы. Вскоре Паша стала настоящим символом новой эры. О ней писали в газетах, ее позвали в столицу, наградили орденом. А на клич Ангелиной «Сто тысяч подруг – на трактор!» откликнулось в два раза больше женщин, чем было в призыве.

Подняв знамя соцсоревнования за рациональное использование сельхозтехники, ее коллектив в 1935 году выработал по 1255 га на 15-сильный трактор при средней норме 410. Бригада Прасковьи явилась подлинной школой повышения механизаторского мастерства. Более 100 девушек, пройдя ее, стали высококвалифицированными трактористками, механиками, руководителями тракторных бригад.

Важное значение для обобщения опыта новаторов имело I Всесоюзное совещание стахановцев промышленности и транспорта (14—17 ноября 1935 г.), которое выдвинуло задачу развить движение вширь и вглубь: от рекордов отдельных лиц — к увеличению выпуска продукции в масштабах предприятия; распространить его на все отрасли хозяйства и все районы страны.

В конце 1935-го начался иной этап ст. курса, который характеризуется переходом от индивидуальных успехов к коллективным по результатам проведения стахановских смен и суток. Инициатива принадлежала горнякам треста «Артемуголь».

На ж.д. транспорте распространение скоростного перемещения составов потребовало улучшения всего паровозного хозяйства. Стахановские методы широко применили ремонтники, освобождая квалифицированных рабочих от подготовительной работы и улучшая организацию рабочего места.

Одной из форм распространения опыта новаторов явился институт инструкторов стахановских методов, созданный впервые в стране Донецким обкомом партии в 1936 году. В числе наставников, направленных на отстававшие шахты, были Стаханов, Изотов, Сабашков, Молостов.

Передовик Донбасса Александр Лысков.

Широко развернулось СД среди металлургов, имевших перед собой цель добиться производства в сутки 60 тыс. т стали и 45 тыс. т проката. По производству металла это должно было вывести СССР со второго на первое место в Европе. С сентября 1936-го началось Всесоюзное соревнование металлургов за выполнение задач. Первенство в нем прочно удерживал его инициатор — сталевар Мариупольского металлургического завода им. Ильича Макар Мазай. 28 октября он сварил плавку за 6 час. 40 мин, а съем стали увеличил до 15 т с кв. м пода печи. Такой высокой результативности не знала мировая практика мартеновского производства. Макар Никитович доказал возможность длительной работы печи с высокой нагрузкой, которая не снижает качества выплавляемого продукта.

На Горьковском автозаводе бригада кузнеца Александра Бусыгина выковала за смену 1146 деталей при норме в 675 штук. Добиться такой производительности помогла оптимизация приемов обработки металла и усовершенствование станков.

Иван Гудов. Об этом стахановце сняли фильм, который «окрестили» его именем — «Иван Гудов», а в главной роли выступил он сам.

Сирота из Калужской губернии, в детстве он много беспризорничал, при вхождении в комсомол был назначен воспитателем в колонию для сложных подростков. Но педагогика не стала призванием — юноша рвался на завод.

Переехав в столицу, выучился на фрезеровщика и начал трудовую эпоху на Московском станкостроительном. Там он придумал, как увеличить скорость резки деталей и смог почти в три раза перевыполнить план. Имя передовика производства получило большую известность. В годы Великой Отечественной Гудов трудился на ГАЗе, а затем на подвижном заводе-поезде, который ремонтировал поврежденную технику. После ВОВ прославенный мастер занимался научными темами в министерстве Тяжмаша, работал редактором заводской многотиражки, писал книги и просто был уважаемым гражданином.

Рабочий-бурильщик Билял Ихлясов в сентябре 1935 года перевыполнил норму получения ископаемых на 485%, после чего для внедрения передовых методов добычи был назначен инструктором рудника на полиметаллическом комбинате.

Движение первых распространилось и за рубеж, в страны социалистического блока. Адольф Хеннеке из ГДР получил ник «немецкий Стаханов», когда выполнил план добычи угля на 387% — на его родине появилось движение Хеннеке.

Соцсоревнование в Югославии началось с трудового успеха Алии Сиротановича. В 1949 году он добыл 152 тонны угля за восемь часов, побив мировой рекорд.

Почин новаторов подхватили сталевары других предприятий. Победителем Всесоюзного форума стал коллектив Мариупольского завода им. Ильича, который в целом завершил выполнение пятилетки по производству стали менее чем за четыре года, к 13 декабря 1936-го. Уже тогда СД позволило советской металлургии перевыполнить задания второй пятилетки по коэффициентам использования доменных и мартеновских печей.

Быстро развивавшееся явление принесло также значительные успехи и в машиностроении. Оно сыграло роль в освоении сложнейшего оборудования новых предприятии и содействовало улучшению технологического процесса на местах, в частности, применению более производительных методов обработки деталей (несколькими резцами одновременно), использованию повышенных режимов резания; улучшению организации труда в бригадах, сокращению непроизводительных затрат времени и уплотнению рабочего дня.

Движение дало возможность во многих случаях улучшить положение дел на производстве. Темпы прироста валовой продукции промышленности поднялись от 19% в 1934 году, до 25% в 1935 году и 29% в 1936-м.

Стахановцы не только выполняли, но и перевыполняли нормы, что позволило достичь результатов при проведении первой индустриализации. Так же в рамках движения стали разграничивать пятилетки, которые некоторые герои старались преодолеть в три года.

В ходе кампании возникло немало проблем. Руководство решило, что новое движение свидетельствует о возможности очередного «большого скачка», повышающего производительность труда. На предприятиях начали требовать, чтобы достижения отдельных рабочих-передовиков превращались в норму для целых вахт. Это породило погоню за рекордами в ущерб качеству, а иногда приводило к развалу промышленности. В результате еще волна репрессий прокатилась по стране. О взгляде Политбюро на СД можно судить по следующему высказыванию влиятельного деятеля компартии Андрея Жданова от 5 апреля 1936-го на конференции СИТР Ленинграда: «Мы должны… твердо помнить указание нашего вождя, который говорил, что мы должны стахановское движение развивать вширь… с другой стороны… давать легонько в зубы всем тем, кто станет на пути стахановского движения».

В декабре 1938-го учреждено звание Героя Соцтруда. К 1940-му, когда Александров выпустил свой самый стахановский «бестселлер» «Светлый путь», было завершено формирование новой элиты: партийной, военной, хозяйственной, творческой. Соцлифты потеряли актуальность. У порога стояла война, страна нуждалась не в именитых кадрах, бьющих рекорды, а в мобильных и нетребовательных множественных трудовых ресурсах.

Глубокое расслоение в среду рабочего класса внесло введение сдельной оплаты. Раньше оно сдерживалось рамками: карточками, заводскими распределителями, столовыми, а в условиях перехода на денежное хозяйство такому расслоению открылся широкий простор. Лев Троцкий указывал, что СД «делает акцент не на коллективизме, а на фанаберских, денежных интересах рабочих, разделяет рабочий класс, приравнивает передовиков к привилегированным буржуазным рабочим». Хотя тот же Троцкий утверждал и обратное.

Движение привело к обострению конфликтов между небольшой группой передовиков, которым платилась высокая и очень высокая зарплата, и остальными, которым, ориентируясь на «сталинские рекорды», повышались нормы выработки. Имела место и фальсификация итогов. Мало того, для достижения результата рабочий трудился с предельным напряжением, которого он никогда больше не достигнет. Стахановцев ставили в привилегированное положение не только в целях поощрения к поднятию ПТ, но и сознательно содействуя разделению пролетарского класса с политцелью — опереться на хотя и узкую, но более надежную базу: трудовую аристократию. Неудивительно, что движение рабочей массой было встречено недружелюбно. Этого не в состоянии была скрыть и советская печать.

Рекорды определялись перевыполнением нормы. В тяжпроме Иван Гудов перевыполнил ее в четыре раза, на 410%. В кожевенно-обувной сфере перетяжчик обуви Николай Сметанин на 200%. В текстильной промышленности ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы обслуживали одновременно до 284 станков. В лесной — рамщик ЛДК Василий Мусинский распилил за семичасовую смену 313,8 кубометров древесины. На железной дороге машинист Петр Кривонос более чем вдвое увеличил техскорость движения. В металлургии сталевар Макар Мазай значительно повысил выработку в мартеновских печах. В сельском хозяйстве пионерка Мамлакат Нахангова собрала рекордное количество хлопка, на уральских медных рудниках забойщик Иванчиков дал в смену 970% нормы, превысив среднюю производительность в десять раз. Отсюда можно представить, насколько неэффективной была она до 1935-го. Высокая ПТ стахановцев обусловливалась внесением в производственный процесс важных корректировок, повышением трудовой дисциплины: сокращением перекуров и перемен.

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

Некоторые либеральные исследователи утверждают, что достижения Стаханова – детище советской пропаганды. Шахтеров было много, а приписали все одному.

Другие уверяют, что многократное превышение нормы стало возможным только благодаря изобретению новой технологии, автором которой стал сам Стаханов – в основе ноу-хау лежало разделение труда. Благодаря точечным рекордам удалось повысить общий уровень производительности и ускорить темпы экономического роста. Но не обошлось и без побочных эффектов: перекрывая показатели, люди работали на износ, что неизменно сказывалось на здоровье, а руководство предприятий в погоне за новыми успехами все повышало планку: увеличивало требования и понижало расценки.

Виктор Степанович Кожемяко, обозреватель газеты «Правда», публицист, утверждал: «Стаханов и стахановское движение – это один из колоссальных факторов того, что мы выиграли Великую Отечественную войну, что мы победили. Сталин за 10 лет до июня 1941 года сказал, что мы отстали от передовых стран на 50–100 лет, мы должны пробежать это расстояние за 10 лет, или мы сделаем это, или нас сомнут. И мы пробежали это расстояние». Кожемяко считает СД советской пропагандой, но очень хорошей, пропагандой трудового энтузиазма, а песни «В буднях великих строек», «Широка страна моя родная», «Нам песня строить и жить помогает» гениальными опусами, созданными великими авторами, которые рождали воодушевление в народе, в стране.

Леонид Млечин, советский и российский журналист, международный обозреватель, телеведущий, уверен в том, что «последующие после стахановского рекорда 15 месяцев дали понижение производительности труда в сравнении с предыдущим полугодом. Стахановское движение очень быстро сошло на нет, и пришли к просто насильственной форме — к давлению на рабочего…».

К 1935 году трудовые атаки на планы превратились в своеобразный вид спорта. Задолго до Стаханова на комсомольских и партийных собраниях обсуждали книгу Валентина Катаева «Время, вперед!». В ней прозаик рассказывал о почти синхронных гонках за максимальные показатели работы бетономешалок на стройплощадках разных уголков страны – от Магнитогорска до Сталинграда. Ударничество этих потогонных смен основывалось на добровольном надрыве людей, истово веривших в светлое будущее. Чуть ли не единственным из современников, кто публично усомнился в безоговорочно плюсовой оценке починов, был литератор и журналист Алексей Гарри, назвавший воспетую Катаевым магнитогорскую эпопею «хаосом».

Как же разобраться в понимании пользы и вреда эпохального течения?

В 1985 году состоялся визит в СССР председателя верхней палаты парламента Японии господина Сакато, официального представителя страны на тот момент поразительно динамического развития, средоточия самых современных производств, страны, которая буквально дышала в спину всему миру, оспаривая у него место за лидерство по силе экономики.

В беседе с Юрием Баталиным, тогдашним главой Госкомтруда СССР, он откровенничал: «Мы ввели систему поощрений за рацпредложения. Взяли ее, кстати, из вашего движения рационализаторов и изобретателей, полностью его скопировав. Начали развивать — стали появляться свои, японские особенности и формы. Найдено было много нового, учитывающего специфику управления в Японии и национальные черты характера…».

Двумя годами раньше в серии репортажей Владимира Цветова с предприятий «Мацусита Дэнки», показанных по телевидению Советского Союза, пользователи могли видеть рабочие кружки качества, члены которых носили значки «Вверх 10». То есть они добивались роста производительности труда на 10% ежегодно. Но если открыть журнал «Техника-молодежи» за январь 1936 года, то можно изучить истоки этого не просто движения, а удивительной социальной инженерии. Тот номер целиком посвящен явлению стахановцев и написан отнюдь не суконным языком. Теперь же стало понятно, что стахановское движение годно даже для несоциалистических экономик.

И не нужно страдать комплексом национальной неполноценности. Тот же Сакато в беседах с Баталиным продолжал: «Послевоенное изучение трудов представителей разных экономических школ показало, что наиболее цельная концепция экономического развития принадлежит все-таки К. Марксу. Мысли основоположника марксизма о человеке как об основной производительной силе и о становлении науки в качестве самостоятельной производительной силы легли в основу японских концепций экономического развития». Сакато говорил, что Япония, поднимаясь после поражения, стремилась побудить народ поднимать и свои культурный, образовательный и научный уровни, ибо это ведет к ускорению НТП, повышает благосостояние граждан и увеличивает «бюджет свободного времени» для работы человека над собой. Как этого добиться? Немного оправившись из руин после Корейской войны 1950–1953 гг., Страна восходящего солнца сделала ставку на использование передовых научно-технических достижений. Но уровень фундаментальных и прикладных исследований сильно отставал от такового в США и ЗЕ. И тогда накопления были пущены на покупку патентов и лицензий, которые быстро отправляли в дело и тем самым увеличивали японские капиталы, дополняя все это своим вариантом стахановско-рационализаторского движения, творчески заимствованного у СССР.

В Союзе же со смертью Сталина в 1953-м началось угасание СД, но некоторые гениальные находки той модели можно с вдохновением использовать и сегодня, в условиях, когда РФ явно попадает в положение послевоенной Японии — после трех десятков лет дерибана, деиндустриализации, проматывания сырьевых доходов нужно будет вытаскивать страну из кризиса, и здесь новое ст. движение ей сам Бог велел развивать.

Еще недавно в России царили совершенно иные настроения. Дескать, мы безнадежно отстали, ничего не можем производить, кроме сырья, всегда проигрываем китайцам, европейцам и американцам, и даже пробовать рвануть не надо. Все в мире производится, все места на рынке заняты. А в РФ что ни делай — выходят «Жигули». И вообще — у русских руки-крюки, и растут они… не туда…

Но вернемся к истоку и внимательно вчитаемся в речь Иосифа Сталина на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года: «В чем состоит значение стахановского движения? Прежде всего в том, что оно выражает новый подъем социалистического соревнования, новый, высший этап социалистического соревнования. Почему новый, почему высший? Потому что оно, стахановское движение, выгодно отличается как выражение социалистического соревнования от старого этапа социалистического соревнования. В прошлом, года три тому назад, в период первого этапа социалистического соревнования, социалистическое соревнование необязательно было связано с новой техникой. Да тогда у нас, собственно, и не было почти новой техники. Нынешний же этап социалистического соревнования — стахановское движение — наоборот, обязательно связан с новой техникой…».

Вспомним слова Сакато: «Стахановское движение — это такое движение рабочих и работниц, которое ставит своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих проектных мощностей, преодоление существующих производственных планов и балансов. Преодоление — потому что они, эти самые нормы, стали уже старыми для наших дней, для наших новых людей. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает старые технические нормы, старые проектные мощности, старые производственные планы и требует создания новых, более высоких технических норм, проектных мощностей, производственных планов. Оно призвано произвести в нашей промышленности революцию. Именно поэтому оно, стахановское движение, является в основе своей глубоко революционным…».

Здесь нужно отметить одну очень важную вещь: в самом начале движения стахановцев замечательно стимулировали. К примеру, в 1937 году 800 героев рабочих будней Горьковского автозавода получили бесплатные квартиры с обстановкой. Но дело было не только в колесе пропаганды. Кремль распорядился создать при предприятиях так называемые фонды директоров. Это был механизм воспроизводства СД при учреждении, потому как фонд пополнялся на 5% от плановой прибыли и на 50% от внеплановой. Его можно было расходовать на строительство жилья для сотрудников, санаторное лечение, персональные авто для передовиков, повышение зарплаты и другие сладости. В итоге руководство оказывалось заинтересованным плодить и поддерживать стахановцев. Но главное, все эти люди, решившие стать пионерами труда, знали, что система затребует их, они станут лидерами, им это обещали. Например, Александра Бусыгина соблазняли даже возглавить сборочный конвейер на «Форде».

С приходом Хрущева СД прекратилось. До Никиты Сергеевича зарплату рабочих наращивали до уровня академиков, при Никите Сергеевиче зарплата академиков опускалась до уровня средних заработков рабочих. То есть вступила в права та самая уравниловка. Самого же Стаханова Хрущев снял с должности в министерстве и отправил на Донбасс мелким клерком, где тот спился и умер.

С властью Андропова движение пытались возродить, на некоторых предприятиях на фоне всесоюзного равнодушия даже вспыхивали искорки заинтересованности трудящихся в рабочем процессе. Возможно, тогда Страну Советов спасла бы резко возросшая результативность производства. Но в стране шла гонка на лафетах, а с ней и внутрипартийная борьба. В 1991 году СССР прекратил существование и сущность стахановского движения утратила остатки бытия…

Рассмотренный в этой статье феномен СД имел важнейшее место в социально-экономической и политической жизни государства. В любом случае реальный подвиг Стаханова – это трудовой подвиг. Результат превзошел самые смелые ожидания – Алексей стал народным героем, а «поступь» его имени – всесоюзной.

Современная реальность показывает, что это движение продолжает жить. Причем законодателями моды в нем, так же, как и в былые годы, являются горняки и рудокопы. Этот опыт позволил в современной России выработать единую политику в области промышленности при подготовке кадров. Также применяются актуальные стимулы, побуждающие к активности, — физические, ценностные, нравственные, духовные.

Если сегодня отправиться в Санкт-Петербург на Кировский завод, то можно столкнуться с тем, что напомнит картинки 1930-х и начала 1950-х. Подталкивание сотрудников к разрыву шаблонов идет максимально схоже со схемой того, как это делал Стаханов в 1935 году. Это почти полное повторение действий совнаркома от 1939—1940-х годов. Набирается ценный организационный и социально-инженерный опыт – создается конструкция лифта для формирования естественной национальной элиты.

Нужно воспитывать у молодежи уважение к людям труда. СД было работой на результат передовыми методами, инновациями и карьерными достижениями.

Имя Алексея Григорьевича стало нарицательным в Советском Союзе, а стахановцами величали ударников труда, которые перевыполняли нормы производства на благо страны. В их честь называли улицы, шахты, станции метро и даже города. Самый простой шахтер стал известен миру, а с ним расцветало движение его адептов.

Александр Дейнеко. «Стахановцы», 1937 г. Холст, масло. Тверская областная картинная галерея.

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАДО!» КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!» СТАХАНОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

На один из частых вопросов в кроссворде: «пионер-ударник», мы слышим такой же частый ответ: «стахановец». (Правильный ответ: «барабанщик».) Отчего же у зрелого поколения, большую часть которого и представляют собой любители ребусов и загадок, партийная молодежь ассоциируется с термином, отсылающим читателя к передовикам производства?

А все довольно просто, это слово нередко приводилось в пример на таком ярком поприще деятельности Всесоюзного ленинского объединения, как комсомольская стройка. Многие пользователи (или же их близкие) сами были участниками этого незаурядного явления.

Окончание Гражданской войны новое Советское сообщество встретило полнейшей разрухой. Перед страной стояла задача: восстановить то, что уничтожено, и построить современное, предпочтительно индустриальное государство. Естественно, комсомол не мог остаться в стороне от тех грандиозных планов, которые были намечены юной отчизной. ВЛКСМ брал шефство над возведением важных народнохозяйственных объектов. Этот почин зародился еще в 1920-е годы. Первой «ударной волной» стало развертывание Волховской ГЭС, а за ней последовали Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), Тракторстрой (Сталинград), Уралмашстрой, Урало-Кузнецкий металлургический комбинат, первая очередь Московского метрополитена… Проще перечислить важные промышленные объекты, в строительстве которых не участвовали комсомольцы, но определить таковые будет очень непросто.

Перронный зал станции метро «Сокольники». Открыта 15 мая 1935 года в составе первого пускового участка Московского метрополитена «Сокольники» — «Парк культуры» с ответвлением «Охотный ряд» — «Смоленская». От нее в 6.00 утра отправился первый в истории СССР поезд с обычными пассажирами.

Ударная комсомольская стройка — термин, обозначавший в СССР объекты промышленного и гражданского строительства, шефство над строительством которых брал Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

К 1950-м годам основную массу на них уже составляла молодежь, заменившая на рабочих местах заключенных ГУЛАГа, и объекты эти становились по-настоящему комсомольскими. Воздействуя на юное поколение с помощью агитации и материального стимулирования, правительству Страны Советов удалось создать стабильный приток на них рабочей силы.

КС — ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ ВЛКСМ

Их перечень утверждался Бюро ЦК на основе предложений партийных, профсоюзных и комсомольских органов, министерств и ведомств и по согласованию с Госпланом СССР и Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов (ВЦСПС).

Стройки комплектовались рабочей силой посредством проводимых ЦК ВЛКСМ общественных призывов юношей и девушек, а также за счет временных добровольных комсомольско-молодежных строительных отрядов. Документ, по которому резидента направляли на временную работу, назывался «комсомольская путевка». Как правило, она представляла собой сложенную вдвое картонку, похожую на открытку.

УКС условно можно разделить на две группы.

К первой относятся предприятия, на которых проходила модернизация уже существующих мощностей: Орско-Халиловский, Магнитогорский металлургические комбинаты, Челябинский металлургический и трубопрокатный заводы.

Ко второй — развертывание Гайского горно-обогатительного, Буруктальского никелевого комбинатов, проведение газопровода Бухара — Урал, электрификация и укладка вторых путей железных дорог, ГЭС. Строительство велось, как правило, в малообжитых районах. Параллельно предприятиям вокруг них возводились и населенные пункты. К концу эпохи СССР практически все крупные объекты были исключительно ударными комсомольскими.

Их территориальные статусы:

Всесоюзная ударная комсомольская стройка — высший статус имели объекты высшей значимости для государства (например, БАМ, ВАЗ, КамАЗ, ТоАЗ, «Атоммаш», Саяно-Шушенская ГЭС, газопровод Средняя Азия — Центр и другие);

Республиканская комсомольская стройка — статус объектов союзных республик СССР;

Областная (краевая) ударная комсомольская стройка;

Городская ударная комсомольская стройка.

Как было оговорено, наиболее значимые народно-хозяйственные объекты получали статус Всесоюзных ударных. Они находились главным образом в труднодоступных и малообжитых регионах. На них возводились глобальные для державы проекты: магистрали, каналы, станции, водохранилища. На ударных КС обычно удавалось добиваться более высоких показателей, чем в целом по отрасли.

Тольяттиазот (ТоАЗ) – главный производитель карбамида в России, ведущий изготовитель аммиака.

На них использовались свои методы организации труда. Действовали комсомольские штабы, в состав которых входили молодые рабочие, бригадиры и специалисты, представители хозяйственных и профсоюзных органов, комсорги-активисты монтажных и специализированных организаций, субподрядных подразделений. В бригадах на строительных участках создавались посты «Комсомольского прожектора» для борьбы за укрепление дисциплины, экономию материалов, эффективное использование техники. Велась летопись, куда заносились имена молодых специалистов, комсомольско-молодежных коллективов, внесших значительный вклад в выполнение планов. Коллективы УКС участвовали во всесоюзном соревновании молодых строителей и монтажников.

Особой строкой внесены в летопись ВЛКСМ 1940—1950 годы, когда нужно было восстанавливать разоренную войной страну. Огромный непосильный труд вложил союз коммунаров в подъем разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, в возведение крупных гидротехнических сооружений, таких как Волго-Донской канал, Волжская им. Ленина, Куйбышевская, Каховская гидроэлектростанции.

В мае 1956 года правительство обратилось к комсомольским ячейкам с призывом направить своих лучших сынов и дочерей на Север и в восточные районы родины на возведение электростанций, металлургических, химических, нефтеперерабатывающих и машиностроительных заводов, рудников, угольных шахт, железных дорог, предприятий по производству цемента и сборного железобетона. Продолжая традиции первых пятилеток, ВЛКСМ объявил себя шефом Братской, Кременчугской, Днепродзержинской ГЭС, атомных электростанций. Появились путевки в степи Казахстанской Магнитки (металлургический завод в Темир-Тау), на Соколовско-Сарбайский, Ново-Криворожский обогатительные комбинаты, на освоение Голодной пустыни. Завершилось сооружение гидростанций на Волге и Днепре, 37-ми шахт на Донбассе, началось покорение гигантских рек Сибири, освоение новых месторождений полезных ископаемых.

При активном участии Ленинского союза в 1962 году было закончено развертывание Среднесибирской железнодорожной магистрали, электрифицирована ж.д. Москва — Байкал. В 1966—1970 гг. с подмогой от молодого поколения сделаны и введены в работу около 1500 объектов, в том числе крупнейшие в мире: Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, стальное полотно Абакан — Тайшет, нефтепровод «Дружба».

Шефство коммунаров над важнейшими стройками государства продолжалось и в 1980-е годы, несмотря на происходящие в обществе перемены. В 1982—1986 гг. по комсомольским путевкам были направлены на работу более 500 тыс. молодых людей. В 1987 году действовали 63 всесоюзных ударных объекта. В связи с роспуском ВЛКСМ в сентябре 1991 года организация комсомольского шефства в стране прекратилась.

СОСТАВ СТРОИТЕЛЕЙ

Как правило, понятия «организованный набор рабочих» и «общественный призыв молодежи» в документах и литературе встречаются вместе. Если общественный призыв касался в основном молодежи, то по организованному набору рабочих могли направляться и люди некомсомольского возраста.

Организованный набор рабочих возник в начале 1930-х и был обусловлен ликвидацией безработицы, перераспределением трудовой силы между аграрными и индустриальными отраслями экономики. С 1953 года организованный набор проводился под руководством правительств союзных республик, при которых были созданы специальные управления. Он шел как среди сельского, так и среди городского населения. Более половины пришедших в индустрию из деревни по ОН составляли лица моложе 30 лет. Это давало возможность быстрее получить специальность и адаптироваться на производстве.

В 1970-е годы утвердились новые формы общественного призыва — ударные комсомольские отряды, которые позволяли более эффективно решать кадровые проблемы строившихся объектов. В 1972 году Центральным комитетом ВЛКСМ совместно с профсоюзами были утверждены новые единые образцы путевок. В состав рабочих ударных строек входила как союзная, так и несоюзная молодежь и «пролетарии» некомсомольского возраста.

Иногда на подобные стройки привлекали заключенных ГУЛАГа, но процентное соотношение комсомольцев и заключенных было таковым, что большинство все же составляли первые. Количество же вторых на таких стройках регулярно уменьшалось. При этом множество ударных объектов организовывалось уже после ликвидации ГУЛАГа в 1966 году.

Руководители сельских комсомольских организаций, а также представители строительных трестов вели активную агитацию в среде сельской молодежи. Отъезд колхозников в город или на УС позволял им поменять образ жизни, получить паспорт, получив квартиру от предприятия, они могли остаться в городе на ПМЖ.

13 июня 1959 года была издана директива министра обороны СССР «О направлении военнослужащих на стройки по путевкам комсомола». 3 июля 1959 года вышло постановление ЦК ВЛКСМ «О направлении воинов, уволенных в запас, на ударные комсомольские стройки по общественному призыву»: «Чем ближе подходила демобилизация, тем чаще мы, солдаты, сержанты и старшины, прикидывали: а куда после армии? Газеты звали на строительство железной дороги Абакан — Тайшет, в Норильск, Дивногорск. Ближе к сроку увольнения довелось побывать в Оренбургском обкоме комсомола, встретился с первым секретарем Петром Алексюком, поговорили с другими обкомовцами и вернулся в свою часть горячим агитатором за… Гай. Мои друзья не скрывали недоумения: «Вот так выбрал, это же совсем рядом с местом службы, ни ехать за тысячи километров, ни лететь дальними рельсами». Мечты моих однополчан неслись на Север, в тайгу, туда, где нужны были только первые».

В 1957—1958 годах ЦК КПСС был принят ряд постановлений, позволивших направить часть выпускников общеобразовательных школ на производство, а также облегчить их профессиональную адаптацию на местах. В декабре 1963-го Совет Министров принял постановление «Об улучшении трудоустройства подростков», которым обязывал предприятия и стройки проводить прием юношей и девушек на работу, установив им для этого бронь в пределах 3—5% от среднегодовой численности промышленного персонала.

Огромное значение для всесоюзных ударных комсомольских строек имели студенческие строительные отряды. У истоков этого почина находились учащиеся физического факультета МГУ, которые во время целинной уборки урожая в совхозе «Булаевский» Северо-Казахстанской области летом 1958 года, ответив на просьбу руководства хозяйства, решили помочь в ремонте производственных помещений. Юная инициатива была поддержана дирекцией совхоза, которая обратилась в ректорат университета с предложением о направлении в Казахстан строительного отряда летом 1959-го. Рассмотрев эту идею, КК физфака приняла решение о формировании такого СО. В 1959 году студенческие строительные отряды заполнялись подопечными и других вузов и техникумов Москвы. Опыт их работы был признан успешным, и с этого времени государство стало с удовольствием использовать молодежный энтузиазм.

Памятник ССО в Якутске. Композиция стала десятым скульптурным сооружением в стране, посвященным студенческому движению.

ЗАРОЖДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ

ССО стали естественной школой жизни для многих юношей и девушек страны. Впервые мысль появления такого отряда зародилась среди студентов физического факультета МГУ в 1958-м, а уже летом 1959 года 339 ребят приняли непосредственное участие в постройке производственных и культурных объектов совхозов «Булаевский», «Ждановский» и «Узункульский» Северо-Казахстанской области. Этот почин показал, что такая форма организации труда вполне себе дала возможность использовать энтузиазм молодежи.

В селе Булаево.

Призыв участников строительных отрядов 1959 года, опубликованный в «Комсомольской правде», нашел широкий ответ у студенческой и учащейся прослойки. Летом 1960-го только в Булаевском районе в ССО работали уже 520 студентов трех факультетов Московского университета. В 1961 году на освоениях целинного края в течение двух месяцев побывали 1260 юношей и девушек из вузов двух столиц.

ЦК ВЛКСМ, изучив опыт организации СО, в июне 1962 года принял первое в истории союза молодежи постановление «Об участии комсомольских организаций вузов гг. Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на целинных землях».

Отряды получили быстрое и массовое развитие. Уже в 1965 году эта инициатива превратилась в настоящее движение с комсомольской дисциплиной и порывом. С юным задором люди отодвигали границы невозможного, осваивали независимо от того, физики они или лирики, настоящие рабочие профессии. Тяжелый труд не только не убил в них творческое начало, а наоборот, открыл желание жить ярко, с песнями и танцами, с борьбой на производстве и в спортивных встречах.

Битва стройотрядов.

И меньше всего в стройотрядовском сообществе было карьеризма. Комиссары избирались настоящими вожаками и свое право командовать доказывали все тем же трудом.

Здесь даже хорошо общавшиеся прежде ребята заново узнавали себя и друзей. В непростых условиях — жара, пыль, комары — воспитывался дух подлинного плеча, верность делу и компании. Как истинные романтики они называли свои отряды «Мечта», «Монолит», «Горизонт», «Ассоль».

А вечерами у костра звучали под гитару песни: «Потом глаза заливает порою нам. К вечеру рук не поднять. Но то, что сегодня мы с вами построили, будет веками стоять».

Они не были ни бригадами, ни шабашниками, их пылкость не измерялась рублем. Многие команды выходили безвозмездно, для обеспечения детских домов, для приобретения сельскохозяйственной техники социалистической Кубе. Традицией стало при СО создавать пионерские лагеря.

«Они работали для страны, которую по-настоящему любили».

Молодежные трудовые отряды действовали во многих отраслях народного хозяйства. Число студентов, выезжающих в их составе, ежегодно увеличивалось. В 1959 году — 339 человек, в 1965 году — 40 тыс., в 1970 году — 309 тыс., в 1980 году — 822 тыс., в 1985 году — 830. За 1959—1986 гг. во Всесоюзном студенческом отряде работали более 12 млн человек.

С организацией комсомольских строек неразрывно связана романтика, которой во все времена было овеяно это замечательное дело. Как трогательно-доходчиво высказывался бард Юрий Кукин:

Люди сосланы делами,

Люди едут за деньгами,

Убегают от обиды, от тоски…

А я еду, а я еду за туманом,

За мечтами и за запахом тайги.

Злопыхатели СССР забывают, что, к примеру, в середине 1970-х годов получить комсомольскую путевку мечтали многие ленинцы страны. А сколько замечательных семей появилось в то время в этих местах! И помимо лирики существовал еще один несомненный плюс: приехавшие сюда зелеными новичками юноши и девушки быстро становились специалистами.

Совхоз имени Абая, село Бурабай Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Записки участника событий: «Я до сих помню слова песни, которую мы пели, прощаясь с селом Бурабай Курчумского района: «Из Курчумского района, где все вечно в пыли, едут мальчики, нет, уже мужики. С Усть-Камана, Бурабая едут все мои друзья. Едем мы к себе домой».

Что мы там узнали и увидели, кто знает, тот поймет — заготовка камня с отлетающими мелкими пластинками слюды, выемка горячего свежезапеченного кирпича из золы, пыльные бури и жара за 40о. А еще то, что нам все действительно по силам. Вместе мы — сила! Так было и так будет всегда!»

ДОСЬЕ: КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ. АВТОВАЗ

Как ни крути, но в ушедшей и современной России последние без малого 50 лет самой популярной маркой автомобиля была и есть «Лада» или по-другому, более русскому названию и предназначению, «Жигули» (по итогам первых месяцев 2024 года «Лада Веста» занимает второе место рейтинга самых продаваемых автомобилей в РФ, обогнав при этом Haval Jolion).

Еще с начала 1960-х в мире, в частности в высокоразвитых странах Европы, начался машинный бум. С каждым годом росло количество выпускаемых единиц, ширился частный парк владельцев. В СССР такая дорогая покупка стала возможна с 1948-го. В начале 1950-х выбор был невелик: между относительно дешевым «Москвичом» и «бесценной» «Победой» (позднее «Волгой»). К тому же число поставляемых «Москвичей» было недостаточным, чтобы покрыть спрос, а потому самым доступным личным транспортом долгое время оставались мотоциклы и мотороллеры. Государство в конце 1950-х попыталось исправить ситуацию, поручив создать и запустить в производство по-настоящему народный автомобиль. Таковым предполагалось сделать «Запорожец». Однако многие слои населения этот вариант, относившийся к микролитражному классу, не устраивал. Проанализировав сложившееся положение, правительство под председательством Алексея Косыгина предложило построить новый завод, который мог бы выпускать свыше полумиллиона легковушек в год и таким образом удовлетворять спрос граждан на персональное транспортное средство. Для ускорения создания такого предприятия было решено привлечь иностранных специалистов, благо такой опыт имелся еще в конце 1920-х — начале 1930-х годов.

Уже в 1964-м начались поиски возможных зарубежных партнеров. Окончательный выбор пал на итальянский концерн Fiat, который был в состоянии поставлять свыше 600 тыс. единиц в год и смог бы спроектировать завод-гигант, что было одним из главных условий. В частности, в 1966 году концерн представил свою новую модель малого класса Fiat 124. Именно она и была принята в качестве базовой, на основе которой предстояло освоить массовый выпуск в СССР.

Итак, гигант-производитель ведет историю с 20 июля 1966 года, когда по Постановлению ЦК КПСС после анализа 54 различных площадок было принято решение о его развертывании в городе Тольятти, переименованном двумя годами ранее вне связи со строительством (по легенде, название населенного пункта вызвало неудовольствие у руководства компании). 15 августа в Москве глава Fiat Джанни Аньелли подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасовым по созданию предприятия с полным производственным циклом. По контракту на этот же концерн возлагалось технологическое оснащение и обучение специалистов. Фактическое же возведение началось на полгода позже, когда 3 января 1967-го ЦК уже ВЛКСМ объявил будущий Волжский автозавод ВУКС, а 21 января был вынут первый кубометр земли под закладку первого цеха — корпуса вспомогательных цехов (КВЦ).

«Строили дружно, как было принято во времена СССР, тысячи молодых людей со всего Союза приехали на Всесоюзную стройку».

С 1969 года начали формироваться трудовые коллективы, в большинстве это были люди, собственно строившие завод. Продолжился монтаж производственного оборудования, изготовленного на 844 отечественных ПО, 900 объектах соцсодружества.

1 марта 1970 года первые десять кузовов будущих машин выдал цех сварки, а 19 апреля с главного конвейера сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», внешне похожие на итальянскую модель Fiat 124, но со значительными изменениями (в общей сложности в конструкцию Fiat было внесено свыше 800 новинок, после чего он получил наименование Fiat 124R).

«ВАЗ-2101 на конвейере ВАЗа».

15 апреля 1970 года ВАЗ посетил Генри Форд-младший. 28 октября 1970 г. в Москву был отправлен первый поезд с легковушками «Жигули».

24 марта 1971-го государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Волжского автозавода, которая будет производить 220 тыс. машин в год.

16 июля 1971-го выпущен 100-тысячный автомобиль марки ВАЗ.

10 января 1972 года государственной комиссией подписан акт о приемке в эксплуатацию второй очереди завода мощностью 220 тыс. автомобилей в год.

22 декабря 1973 года — после выпуска миллионного экземпляра — указом президиума ВС СССР автомобильный гигант в городе Тольятти был награжден орденом Трудового Красного Знамени. За архитектуру его комплекса в 1977 году ему была вручена Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

В 1977-м заводчане приступили к производству легендарной «Нивы», которая на сегодняшний день является, пожалуй, самым дешевым внедорожником в мире.

В 1984-м начат выпуск переднеприводных моделей. Первым автомобилем в линейке стал ВАЗ-2108.

В 1996-м году увидела свет «десятка» — ВАЗ-2110. Автомобиль уже давно снят с производства, но его можно увидеть в глубинке страны в довольно большом количестве.

2004-й год стал годом рождения «Лады Калины» — вполне современного автомобиля.

В 2007-м году на смену снятой с производства «десятки» был выпущен рестайлинг — «Лада Приора».

В 2008-м году началось сотрудничество с компанией Renault.

В 2011-м году стартовало производство «Лады Гранта». Автомобиля, который должен был заменить ВАЗ-2107 в сегменте самого дешевого варианта.

В 2012-м году выпущен первый автомобиль «Лада», построенный на платформе альянса Renault-Nissan «Лада Ларгус». Машина сделана на базе Dacia Logan.

В июне 2014 года альянс получил контроль более чем над 50% акций компании АвтоВАЗ.

В 2015-м году стартовали продажи концептуально нового автомобиля – «Лада Веста». Машина разработана российскими конструкторами с нуля.

В 2016-м году стартовали продажи компактного городского кроссовера «Лада XRAY». Автомобиль сделан на базе француза – Renault Sandero.

В 2017-м году расширена линейка автомобилей «Лада Веста».

Проектная мощность завода в 1970-х годах составляла 660 тыс. единиц в год, к началу 1990-х мощность достигла 740 тыс. На 1 февраля 2012 года проектная мощность составляла 900 тыс. экземпляров в год. Завод известен в мире также как создатель автомобилей с наименованиями «Жигули», «Спутник», Samara, «Ока». Помимо перечисленных марок на экспорт в некоторые страны поставлялись единицы под логином «Нива».

Сегодня АвтоВАЗ – российская автомобилестроительная компания, продолжает оставаться крупнейшим производителем легковых машин в Восточной Европе. Выпускает продукцию под собственной торговой маркой «Лада» (с марта 2022 года выпуск Nissan, Renault и Datsun прекращен). Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки «Лада» и их модификаций.

ДОСЬЕ: КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ. «АТОММАШ»

С 25 по 28 апреля 1978 года, в год 60-летия организации, в столице СССР проводился XVIII съезд ВЛКСМ, что, безусловно, придавало ему особый статус. Ленинцев Волгодонска в составе делегации Ростовской области представляли бригадир комсомольско-молодежной команды плотников-бетонщиков СМУ-10 управления строительства «Заводстрой» Георгий Фоменко и «начальник» к.-м. бригады Дмитрия Бацина цеха нестандартизированного оборудования «Атоммаша» Сергей Конченко. А сразу по окончании главного форума юности в Сальские степи на строительство завода отправился Всесоюзный отряд имени «этого самого» форума ВЛКСМ. Триста добровольцев из шести союзных республик решили влиться в многотысячный коллектив ВУКС. Возглавила «армию» «та самая» команда Георгия Фоменко…

К концу 1960-х годов атомная энергетика стала привычной частью советских реалий, не «топливом будущего», а рутинной повседневностью народного хозяйства. Независящие от масштабного подвоза горючего АС могли располагаться там, где это нужно потребителю, вплоть до глухих углов Крайнего Севера, как «устроилась», например, пущенная в 1974 году Бибилинская станция на Чукотке. Первыми производителями атомных реакторов в Советском Союзе стали завод им. Орджоникидзе в подмосковном Подольске (на нем «исполнялся» реактор Обнинской АЭС, ныне – компактные реакторы для кораблей) и Ижорские заводы в питерском Колпине (с 1961 года).

Но развивающаяся промышленность СССР требовала большего количества АС, а значит, наращивания мощностей для выпуска их оборудования. Местом для нового завода выбрали Волгодонск – тогда маленький городок (22 тыс. жителей в 1970 году) среди донских станиц и хазарских городищ, возникший в 1940–50-х гг. при сооружении Волго-Донского судоходного канала. Водный транспорт, сведенный в единую систему со спуском к пяти морям, идеально подходил для перевозок тяжелого оборудования, да и гигантский аграрный ромб между Ростовом-на-Дону, Ставрополем, Волгоградом и Саратовом явно требовал большого поселения в середину. Госплан уготовил Волгодонску величавую судьбу всесоюзного центра Тяжмаша, а население его предполагалось довести до 750 тыс. человек.

В 1972–1974 гг. был разработан и утвержден проект ВЗТМ (Волгодонского завода тяжелого машиностроения). В «начале великих дел», с легкой руки корреспондента «Известий» Владимира Чемонина, он получил куда более звучное имя – «Атоммаш».

Хотя еще осенью 1971-го в степи близ Волгодонска были вбиты в землю первые колышки будущего гиганта, а в январе 1972-го под комиссарством Александра Вельченко создана ленинская организация объекта. 10 марта 1974-го сооружение энергетического комплекса по решению ЦК ВЛКСМ было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Ее штаб возглавил Александр Полтавский. В Волгодонск отправились молодые парни и девушки со всего необъятного многонационального СССР, чтобы своими силами выполнить уникальный «конструкт» и возвести в ковыли современный «эдем».

Строительство «Атоммаша» и нового города, бесспорно, одна из красных строк истории волгодонской комсомолии. На возведение невиданного прежде объекта в ноябре 1974 года по счастливым путевкам поехали первые 78 посланников. 3 июля 1975-го на закладке главного корпуса был вынут первый ковш грунта, а 22 декабря установлена первая колонна. Вот как вспоминал то время много лет спустя Валерий Коленкин, в 1976—1978 гг. — секретарь КО стройки: «Комсомольцы приезжали не потому, что хотели заработать, не потому, что не могли найти работу в родных местах — какие в те годы были проблемы с работой! Люди приезжали за мечтой — и здесь находили ее. Некоторые даже вступали в комсомол в двадцать семь с половиной лет (комсомольский возраст заканчивался в 28) — настолько высок был авторитет этой организации».

25 мая 1975 года была создана собственно ленинская ячейка завода. Ее секретарем, первым в истории предприятия, избрана Ольга Коваленко (Дрюкова). Первыми членами стали сварщик А. Филиппов, рабочие И. Голоненко, А. Данильченко.

Стройка, начатая в декабре 1975 года, получилась всесоюзной ударной комсомольской не на словах, а на деле — первые объекты вводились в эксплуатацию уже в декабре 1976-го. Производственные цеха создавались по обратному принципу. Не сперва коробка — после оборудование, а сперва оборудование во временных павильонах, которое располагали согласно планируемым технологическим операциям, а после — капитальные стены цехов. От даты закладки первого колышка до сдачи готового корпуса по изготовлению нестандартизированного оборудования прошел всего год.

Коммунары тех лет помнят ставшую хрестоматийной историю о том, как в марте 1976 года ночью нужно было срочно разгрузить эшелон прибывшего на объект бутового камня. Каждый час простоя оборачивался огромными штрафами, а «вертушка» — состав для перевозки камня — выпадала из непрерывного производственного процесса. Комсомольский штаб по тревоге поднял свои ряды, базирующиеся в общежитии Цимлянского винсовхоза, и до пяти часов утра, несмотря на мороз и пронизывающий ветер, 1440 тонн камня было разгружено. А утром все до единого участники операции вышли на трудовые места. И примеров таких было множество.

В мае 1976-го комитет ВЛКСМ объявил строительство корпуса №3 ударным комсомольским объектом. На нем постоянно проводились массовые десанты, в которых участвовали не только строители, но и члены КО предприятий города. 16 октября в корпусе установили первый станок, а 17 декабря третий досрочно был сдан в эксплуатацию. Накануне открытия на стене появилась знаковая надпись: «Атоммаш» — это гордость твоя, комсомол!».

Валерий Коленкин рассказывал, как она «нарисовалась»: «Накануне пуска я вместе с секретарем парткома стройки Александром Егоровичем Тягливым участвовал в предпусковом объезде. «Что-то не видно здесь участия комсомола», — сказал Тягливый, глядя на возвышающийся третий корпус. Я вернулся в штаб, где меня ждали ребята, и среди них — мой заместитель Юра Потогин. «Юра, — сказал я ему, — на корпусе должна быть какая-то «комсомольская» надпись». Сказал, а сам подумал: сделать это за одну ночь нереально. Но я, похоже, плохо знал своего заместителя: вошедшая потом в историю надпись: «Атоммаш» — это гордость твоя, комсомол!» появилась-таки на стене корпуса! Потом, правда, был большой скандал — почему-то руководство завода не очень обрадовалось этой надписи… Но скандал утих, а надпись осталась, став на многие годы своеобразной визитной карточкой волгодонского комсомола…».

«Первые годы строительства «Атоммаша» вписали немало славных имен в историю комсомола. По комсомольским путевкам прибыла на строительство завода-гиганта бригада Александра Фадеева из Набережных Челнов. Молодые строители работали на сооружении третьего корпуса и первой очереди завода, на других жизненно важных объектах. За работу на строительстве «Атоммаша» Александр Фадеев был удостоен ордена «Знак Почета». Огромным уважением на стройке пользовались комсомольско-молодежные бригады Владимира Сидорякина, Николая Потапчика, Гинтаутаса Пиворюнаса. В 1977 году бригадиры этих бригад впервые в истории стройки стали лауреатами премии Ленинского комсомола. Для Гинтаутаса Пиворюнаса «Атоммаш» был не первой ударной стройкой — до этого были еще Тольятти и Набережные Челны. Бытовые трудности не пугали молодую семью — в Волгодонск Гинтаутас и Светлана Пиворюнас приехали уже с двумя маленькими дочками. Говорили: ничего, в Челнах вообще начинали с палаток. Главное же — здесь были новые люди, живое общение, жизнь била ключом! И это затмевало все бытовые сложности и неурядицы».

В 1977-м заработала ТЭЦ (420 МВт), явно рассматривавшаяся как временная мера до запуска Ростовской АЭС на берегу Цимлянского водохранилища.

Тогда на строительстве трудились уже 85 комсомольско-молодежных коллективов общей численностью около 3 тыс. человек.

Очень быстро стал уважаемым на объекте человеком Георгий Фоменко. Он прибыл в Волгодонск из Набережных Челнов молодым, но уже опытным начальником участка, и сразу попросил, чтобы его направили бригадиром на самый сложный и ответственный фрагмент. После чего и был назначен на «Заводстрой» — руководить составом, в основном из условно освобожденных заключенных. В очень короткий срок команда стала одной из лучших, многие ее члены получили досрочную свободу, а вместо них в бригаду органично влилась комсомольская молодежь. Фоменковцы трудились, одновременно наполняясь знаниями: их бригадир пригласил прямо на стройплощадку преподавателей УЦ, и в итоге каждый из 40 членов овладел не менее чем тремя специальностями, а восемь парней освоили навыки геодезистов. За разработку и внедрение новых технологий комсомольско-молодежный коллектив был награжден дипломом ВДНХ СССР, а начальник удостоен премии Ленинского комсомола. Георгия Фоменко и групкомсорга бригады Дмитрия Бацина из цеха нестандартизированного оборудования Сергея Конченко волгодонские «коммунары» избрали делегатами XVIII съезда ВЛКСМ…

Сергей Конченко: «Самое яркое впечатление от работы съезда: комсомол — огромная сила. Когда в зале пять тысяч человек, и ты знаешь, что это твои единомышленники, что за ними — миллионы сверстников — радостно на сердце. Я очень пожалел, что среди делегатов съезда не было тех, кто скептически усмехается: комсомол нынче не тот. Какой он, сегодняшний комсомол, было очень ярко представлено на съезде. Ощущение этого единства, силы молодых — на всю жизнь».

А у Георгия Фоменко прибавилось обязанностей: он был избран членом ЦК ВЛКСМ. Кроме того, ему поручено возглавить всесоюзный отряд имени XVIII съезда, рванувший на строительство «Атоммаша» прямо с форума. 300 юношей и девушек, представители шести союзных республик — Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — поехали в Волгодонск, чтобы стать частью огромной семьи создателей гиганта и нового поселения-сателлита. Пассажиров фирменного поезда «Атоммаш», доставлявшего посланцев из Москвы, на протяжении пути встречали как гостей. На первом сборе, прошедшем в Мичуринске, будущим трудягам вручили саженцы деревьев «для будущего образцового соцгорода», а на станции Лихая поклонились хлебом-солью, выдав верительные грамоты и символический ключ от Ростовской области с посвящением в казаки — «чтобы чувствовали себя на донской земле хозяевами, а не квартирантами…».

В Волгодонске КО чествовали оркестром, цветами и баннерами. И хоть с утра в тот день шел дождь и разверзались хляби небесные, это не испортило настроения участникам встречи и не помешало новорожденным стахановцам пройти торжественным маршем по первой улице завода — улице имени 50-летия СССР. Но уже 2 мая, несмотря на праздник, в отделе кадров прибывших оформили, выдали спецовки и ярко-оранжевые каски с «экслибрисом» «Атоммаш». А 3 мая у бойцов отряда начались трудовые дни. Всех их направили в СМУ-2 управления строительства «Жилстрой». Около 160 человек вошли в бригады СМУ-2, из остальных образовали восемь новых. Три из них направлены на благоустройство парка «Дружба», строительство школы и пусковые объекты 1978-го. Две бригады каменщиков отправились на возведение ГПТУ машиностроителей и энергообъекты. А три бригады бетонщиков уложили первые кубы цемента в фундаменты роддома и общежитий в квартале Б. «Мы построим тебя, «Атоммаш!» — так назывался репортаж о встрече ВКО, опубликованный в «Волгодонской правде».

28 октября 1977 года была сдана под монтаж оборудования первая очередь главного корпуса «Атоммаша».

В декабре 1978 года на стройку прибыл областной комсомольско-молодежный отряд «Атоммашевец-1» в количестве 584 человек, в этом же году число добровольцев пополнила команда «Комсомолец Дона». В 1979-м на «Атоммаш» приехали отряды имени 25-летия целины, «Корчагинец». Весной 1980 года прибыли всесоюзный «Молодогвардеец», имени 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина, имени Олега Кошевого, Юрия Гагарина, 40-летия Победы. Около 500 человек поступило в составе ударной группы имени XXVI съезда КПСС. Отряд молодежи на помощь прислал и XIX съезд ВЛКСМ. Трудовые семестры здесь проводили ССО Ростовского госуниверситета, Ростовского инженерно-строительного института, Таганрогского радиотехнического и педагогического вузов, Московского инженерно-физического института и других учебных заведений страны. В 1979 году 10«А» класс средней школы № 13 Волгодонска почти всем составом пошел работать на строительство гиганта.

На стройку приезжало много девушек. Создавались женские комсомольско-молодежные бригады, которые проводили работы в кратчайший срок и с наилучшим качеством, в том числе группа штукатуров-маляров Нины Буцыной, штукатуров-отделочников Елены Колабековой, депутата ВС СССР. Бригада кавалера ордена Трудового Красного Знамени Екатерины Украинцевой трудилась на развертывании «Атоммаша» с первого «звена».

Знаменитый бригадир, кавалер орденов «Знак Почета» и Октябрьской Революции, Людмила Рудь прибыла сюда в числе первых и в приказе № 3 по управлению строительства «Волгоградстрой» значилась единственным и первым бригадиром комсомольской молодежной бригады штукатуров-маляров. Ее команда стала настоящей кузницей кадров.

После сдачи первой очереди первого корпуса под монтаж оборудования 18 декабря 1978 года атоммашевцы приступили к освоению производственных мощностей. Бригада Вячеслава Алексеева в 1979 году выполнила первый сварочный шов на изделии атомной тематики (корпусе парогенератора). Бригада Геннадия Моисеенко прямо в ходе ПП сразу же модернизировала установку для электрошлаковой сварки на уникальных итальянских сварочных станках-великанах. Бригада Владимира Суслова из цеха корпусного оборудования участвовала в сварке первых швов первого корпуса атомного реактора. За стахановскую работу многие члены ВЛКСМ были награждены государственными наградами. Юрий Касьянов – звеньевой из бригады Алексеева, секретарь комсомольской организации цеха парогенераторов – стал лауреатом премии комсомола Дона…

В 1978 году «Атоммаш» вступил в строй, а в 1981-м на его спецпричал было отгружено первое изделие – реактор ВВЭР-1000 для Южно-Украинской АЭС.

Между ним и промзоной вырос новый город – за 20 лет население Волгодонска увеличилось почти в девять раз.

Они его действительно построили, раскинули город-красавец в степи, всем миром, всей страной.

Но выйти на проектную мощность советскому гиганту оказалось не суждено – Чернобыльская катастрофа и закономерный после нее всплеск радиофобии, а затем и вовсе крах Советского Союза оставили завод без дел.