Залы 1-4

ВСЯ СТРАНА — НАШ СТАДИОН

Наша цель – выковать из черной, закоптелой фабрично-заводской молодежи новое поколение знаменосцев пролетариата с железными мускулами и стальными нервами…

Устав пролетарского общества физической культуры «Муравей»

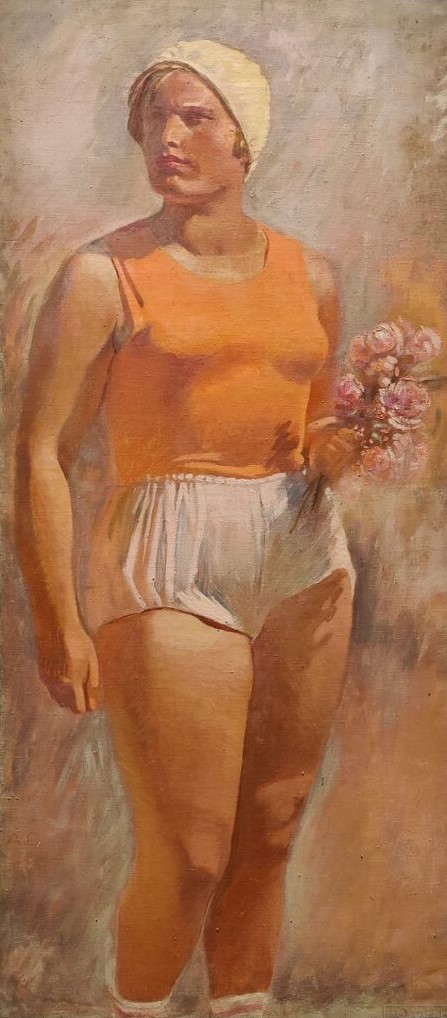

Александр Самохвалов. «Девушка в футболке», 1932 г. Фотовоспроизведение лайтбокс. Государственный Русский музей.

В 1932 году художник Александр Самохвалов закончил картину «Девушка в футболке», которая стала одним из символов нового советского общества. Ее с гордостью демонстрировали на Международной выставке в Париже 1937 года, где она получила золотую медаль.

Спортивное достижение продолжало крепнуть и ставило перед собой все более амбициозные цели. Оптимизм спортсменов подогревал популярный лозунг «Догнать и перегнать мировые рекорды», а газета «Правда» поясняла: «Стремление к мировым рекордам не есть пустое рекордсменство. Мы радуемся каждому успеху советских спортсменов, каждому их новому рекорду, потому что это – результат борьбы самих трудящихся, свидетельство роста нашей спортивной техники».

Александр Самохвалов. «Девушка с ядром», 1933 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

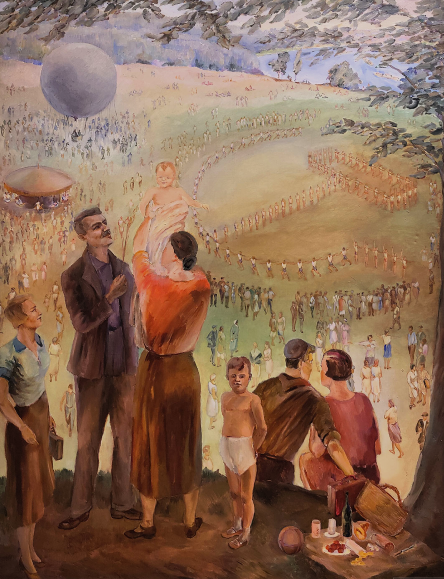

Александр Самохвалов. «Советская физкультура», 1935 г. Эскиз панно для заключительного зала Советского павильона Международной выставки в Париже в 1937 году. Холст, масло. Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

С 1931 года в Москве появилась еще одна спортивная традиция – ежегодные парады физкультурников. В 1936-м столица проводит самый грандиозный из них. Во Всесоюзном физкультурном параде приняли участие 75 000 человек, а Красная площадь впервые в истории превратилась в огромный стадион. По нему маршировали атлеты и гимнасты; на переносных рингах сражались боксеры; мимо трибун шествовала восьмитысячная команда спортивного общества «Динамо».

По словам режиссера Николая Охлопкова, физкультурные парады стали новым видом искусства, соединявшим в себе музыку, театр, балет и спортивные действия.

В 1939 году в Нью-Йорке состоялась Всемирная выставка, ее заявленная тема – «Мир завтрашнего дня». Странам-участницам надо было не только показать свои достижения, но и предугадать будущие. Экспозиция СССР располагалась в павильоне, построенном по проекту архитектора Бориса Иофана. В одном из залов находился созданный им макет Дворца Советов. Фоном для этой шестиметровой модели стало монументальное панно «Физкультурный парад», написанное по эскизам и по трудам Юрия Пименова и гармонирующее с архитектурным макетом.

Это и определило композиционное решение панно: легкий, воздушный центр, в глубине которого едва угадываются очертания скрытых в дымке зданий, и насыщенные «сочиненной» античной архитектурой кулисы. Из глубины на зрителя, вовлекая его в праздничное пространство, движутся стройные ряды спортсменов. Барельефу на стене одного из зданий вторят группы грациозных девушек, вознесенных над толпой.

Юрий Пименов (при участии В.А. Васильева, Е.С. Зерновой, К.К. Купецио, И.Л. Пастернака, Т.А. Покровской, Б.А. Шатилова, И.Д. Штанге). «Физкультурный парад», 1939 г. Панно. Холст, масло. Государственный Русский музей.

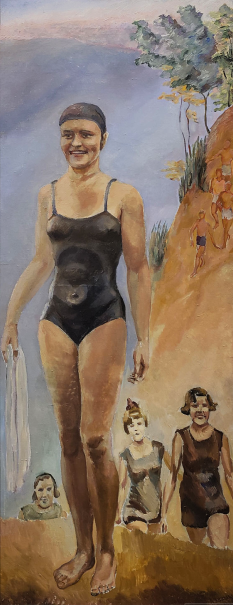

Александр Самохвалов. «На стадионе», 1934–1935 гг. Холст, темпера. Государственный Русский музей.

Александр Самохвалов. «Физкультурница с букетом», 1935 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Александр Дейнека. «Голова атлета», 1940 г. Алюминий. Государственная Третьяковская галерея.

Юрий Пименов. «Две девушки с мячом», 1929 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Александр Дейнека. «Физкультурники», 1934 г. Эскиз фрески для здания кинотеатра в ЦПКиО им. М. Горького. Холст, масло. Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки.

Сергей Григорьев. «Вратарь», 1949 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

«Классическая поза голкипера, где-то раздобытые «настоящие» перчатки, так контрастирующие с его остальной «формой», коленка, видимо, разбитая еще в предыдущем сражении. Вратарь – знаковая фигура для советских мальчишек военного поколения.

Время Льва Яшина еще не пришло, и они играют в его предшественника и учителя Тигра Алексея Хомича, в 45-м блеснувшего на британских стадионах в составе московского «Динамо». Тогда вся страна, затаив дыхание, слушала радиотрансляции с родины футбола. А потом ребята бежали во двор – и звенели стекла, и отрывалась подошва от только что починенных отцом ботинок.

Страна восстанавливается, похоже, и игра, большая часть которой остается за пределами полотна, проходит на какой-то строительной площадке, ведь маленькие зрители сидят на досках. Ворота – с портфелем вместо штанг, а мы еще не видим мяч, наверняка тоже самодельный, сшитый из тряпок. Через мгновение он поймает его. Он выручит. И шагнет на большое поле и еще станет чемпионом. В этом никаких сомнений, ведь теперь вся жизнь впереди!»

Виктор Гусев, спортивный комментатор

Рейн Таммик. «Мальчик с хоккейной клюшкой и шлемом», 1978–1979 гг. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Виктор Попков. «Бригада отдыхает», 1962–1963 гг. Холст, темпера. Государственная Третьяковская галерея.

Александр Русаков. «Дискоболка», 1930 г. Холст, масло. Собрание Романа Бабичева, Москва.

Александр Монин. «Физкультура – залог здоровья! (Портрет жены художника О.Н. Мониной)», 1929 г. Холст, масло. Собрание Романа Бабичева, Москва.

Михаил Смирнов. «Спорт», 1980 г. Дерево. Государственная Третьяковская галерея.

Иосиф Чайков. «Парашютист», 1961 г. Бронза. Государственная Третьяковская галерея.

Виктор Прошкин. «В воздухе», 1937 г. Холст, масло. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москва.

Виктор Прошкин. «Приземлился», 1936 г. Холст, масло. Собрание Романа Бабичева, Москва.

Павел Кузнецов. «Пушбол», 1931 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Пушбол – спортивная игра с большим тяжелым кожаным мячом, который команда должна забить в ворота соперника. Первый чемпионат СССР по пушболу прошел в 1928 году в Москве в рамках I Всесоюзной спартакиады.

Матвей Манизер. «Физкультурница», 1947 г. Бронза. Государственная Третьяковская галерея.

Сергей Лучишкин. «Впереди «Старты надежд», 1977 г. Холст, масло. Ярославский художественный музей.

Фактически пионерские «Веселые старты» начались в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Уже тогда во многих областях, городах, школах и пионерских лагерях проводились детские соревнования – сначала по футболу, потом и по другим видам спорта.

Постепенно из небольших дворовых и школьных соревнований родилось целое спортивное движение, включившее в себя миллионы и миллионы мальчишек и девчонок, юных участников бесчисленных спортивных смотров и спартакиад, чемпионатов и олимпиад.

В этой игре могут принять участие все школьники 4–9-х классов, но не отдельные сборные команды, а классы в полном составе.

«Старты надежд» привлекательны своей доступностью и простотой. Друг с другом соревнуются параллельные классы, лучший класс одной школы – с лучшим классом соседней, классы-победители районных и городских соревнований соревнуются между собой, чтобы определить сильнейший спортивный класс области, края, республики. А победители приглашаются на финальные соревнования в детский лагерь «Артек».

Популярность «Стартов надежд» объясняется еще и тем, что они вобрали в себя весь опыт, накопленный при проведении массовых детских соревнований, местных спартакиад и олимпиад.

Дмитрий Ширяев. «Вид на «Лужники», 1968 г. ДВП, масло. Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Архангельск.

Строительство легендарного стадиона «Лужники» началось в марте 1955 года и продлилось 450 дней. Эта стройка была делом государственной важности, в ней участвовали добровольцы со всей страны. 5 августа 1956 года «Лужники» приняли первые состязания – легкоатлетические соревнования Спартакиады народов СССР. В том же году были открыты Дворец спорта и Малая спортивная арена, их быстро облюбовали хоккейные команды. Также построились плавательный бассейн и несколько открытых легкоатлетических сооружений.

Большая спортивная арена «Лужников» стала сердцем спортивной России, именно здесь проходило открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов, открытие и закрытие Олимпиады-80, финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сегодня «Лужники» переживают второе рождение. Это настоящий спортивный кластер: реконструирована Большая спортивная арена, построены новые современные спортивные объекты, созданы все условия для занятий разными видами спорта от футбола до йоги.

Сергей Лучишкин. «День Конституции. Спартакиада народов СССР», 1932 г. Пятичастная композиция. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

«Карнавал на Москве-реке».

«Пловчиха».

«Физкультурный парад в Парке культуры им. М. Горького».

«Массовый праздник на Ленинских горах» (построение в форме гигантского серпа и молота).

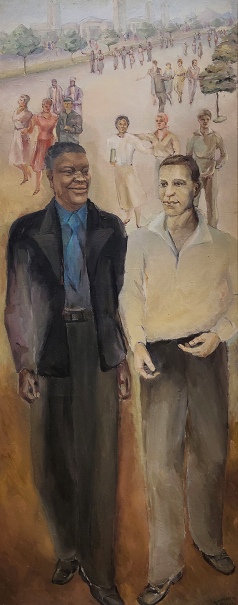

«Иностранные гости».

Борис Тальберг. «Спорт», 1979 г. Триптих. Оргалит, темпера, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Самуил Адливанкин. «Состязание юных моделистов», 1931 г. Холст, масло. Государственный Русский музей.

Мечта человека о небе, о возможности летать, как птицы, многие века заставляла его изобретать, моделировать, испытывать новые и новые способы полета. В начале XX века появились первые кружки авиамоделирования – настоящая кузница российского авиапрома.

Первые всесоюзные соревнования летающих моделей состоялись в августе 1926 года. Школу авиамоделизма прошли в разное время крупнейшие авиационные конструкторы. Так, Александр Яковлев в 1921 году стал организатором первого школьного авиамодельного кружка в Москве. С авиамодельного кружка начали путь в авиастроение легендарные конструкторы Павел Сухой и Михаил Симонов, Олег Антонов и Петр Грушин, Сергей Королев и первый космонавт Юрий Гагарин.

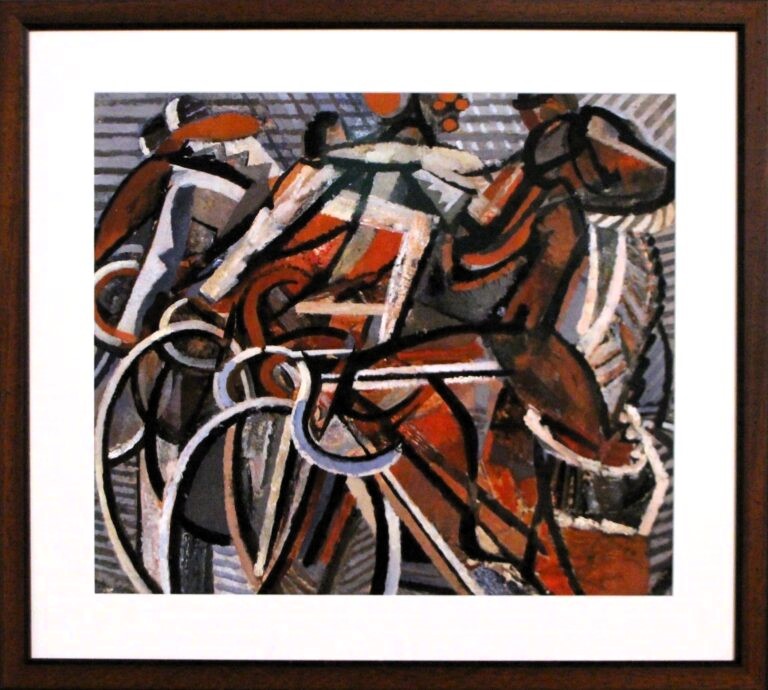

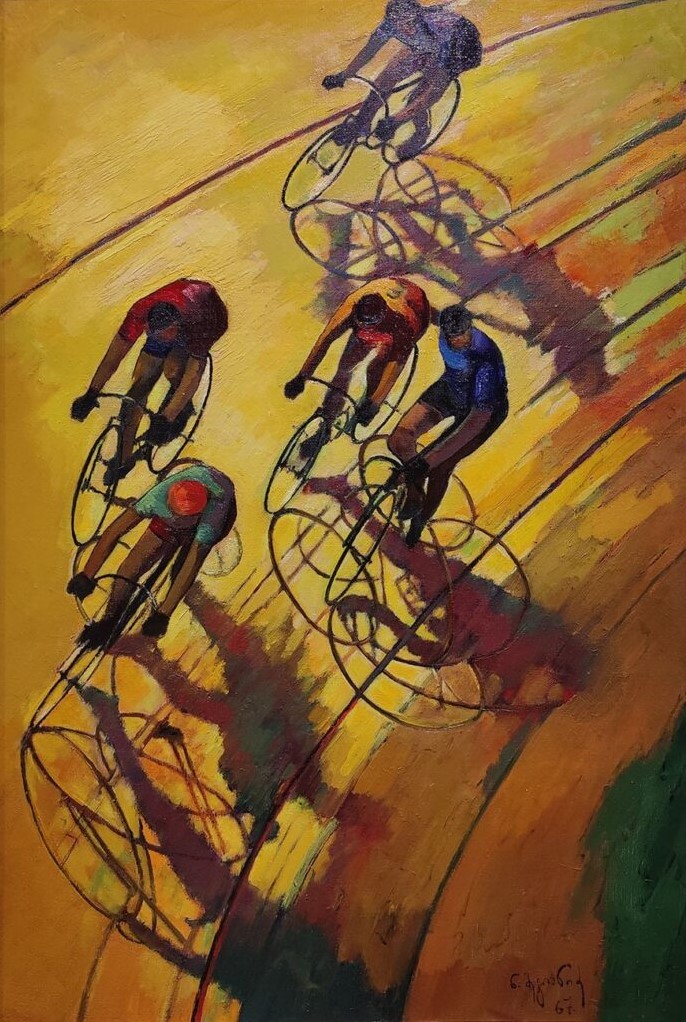

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ

Впереди наша цель, впереди!

Ты в победе меня убеди,

Чтобы не было страха в душе

На крутом, как судьба, вираже.

Николай Добронравов

Константин Вялов. «Мотоциклетный пробег», 1923–1925 гг. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Первые русские вело- и мотопробеги, организованные в 1920-е годы, имели четкую цель – показать Европе лицо нового советского гражданина. Спортсмены преодолевали километры дорог европейских стран, доказывая, что спорт может стать тем мостиком, который свяжет народы.

В Москве велофестиваль традиционно проводится весной и осенью. Каждый собирает более 50 000 участников. А велопробег Москва – Санкт-Петербург в 2023 году стал самым масштабным за всю историю его проведения.

Петр Оссовский. «Велосипедисты», 1959 г. Картон, масло. Орловский музей изобразительных искусств.

Борис Власов. «Цветные велосипедисты», 1971 г. Бумага, темпера. Мурманский областной художественный музей.

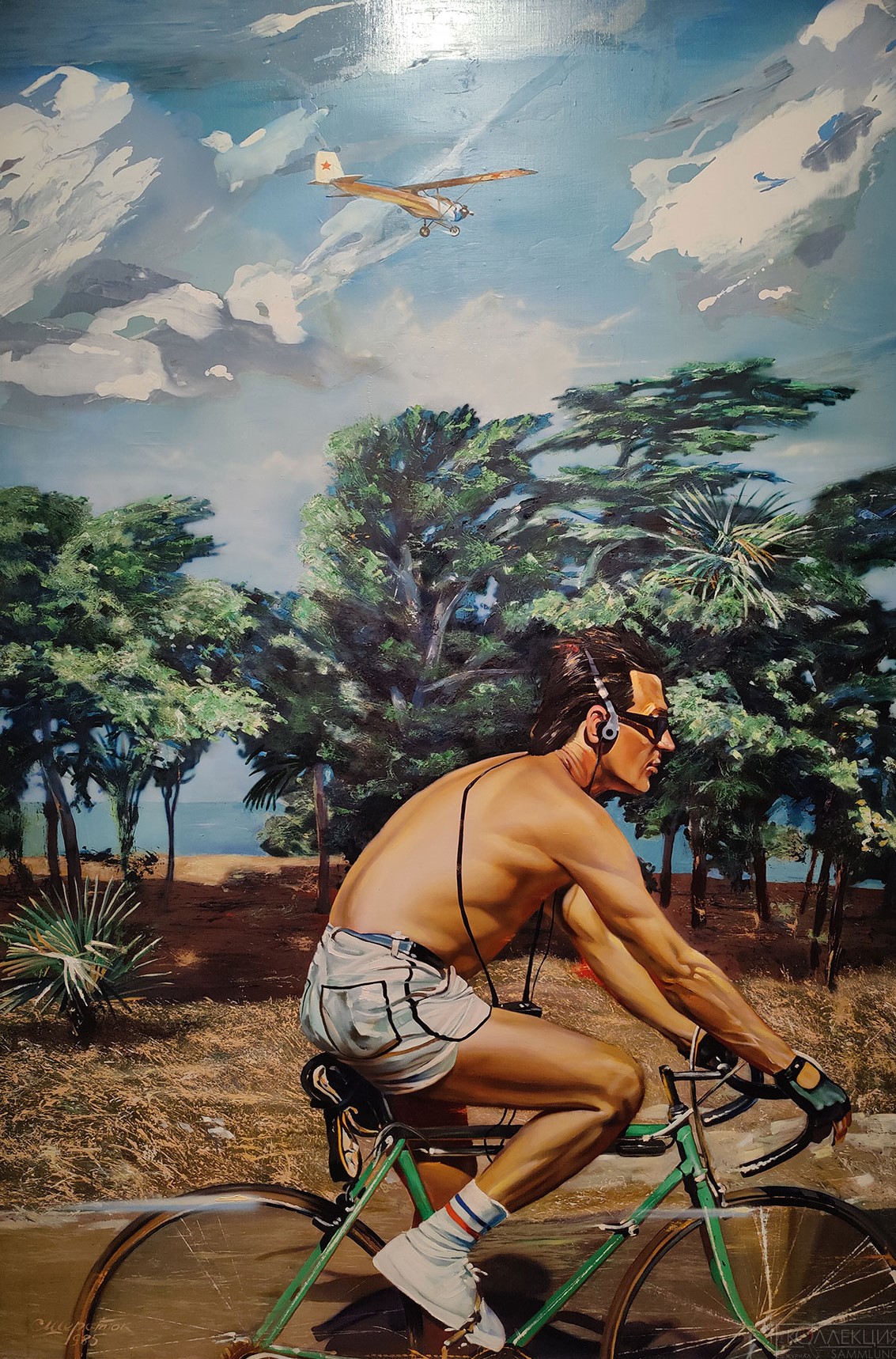

Сергей Шерстюк. «Аркадия», 1985 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Николай Метонидзе. «На вираже», 1967 г. Холст, масло. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей заповедник.

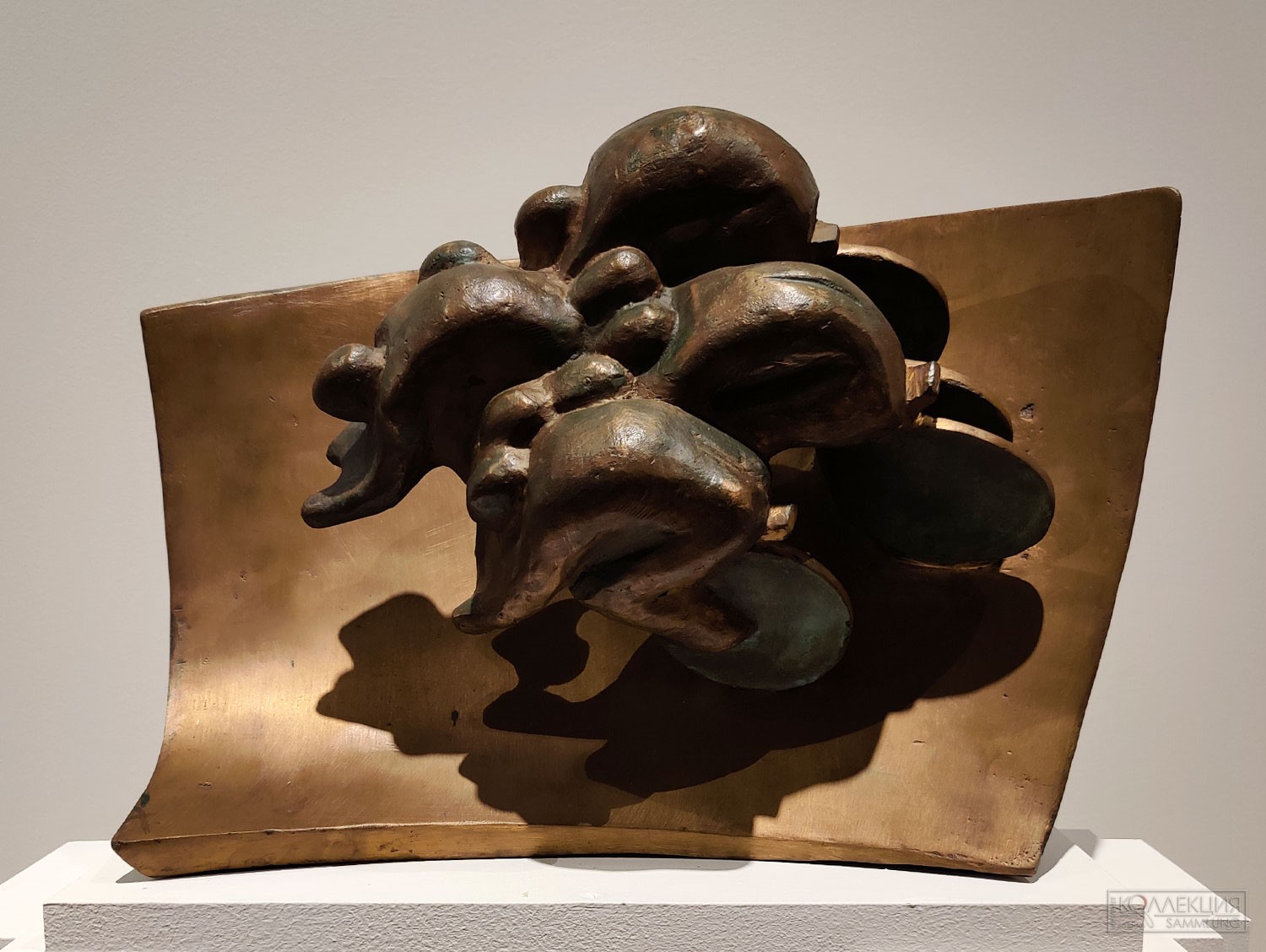

Юрий Нерода. «Трек», 1989 г. Бронза. Государственная Третьяковская галерея.

Яак Соанс. «Гонка по песчаной дорожке», 1983 г. Бронза. Государственная Третьяковская галерея.

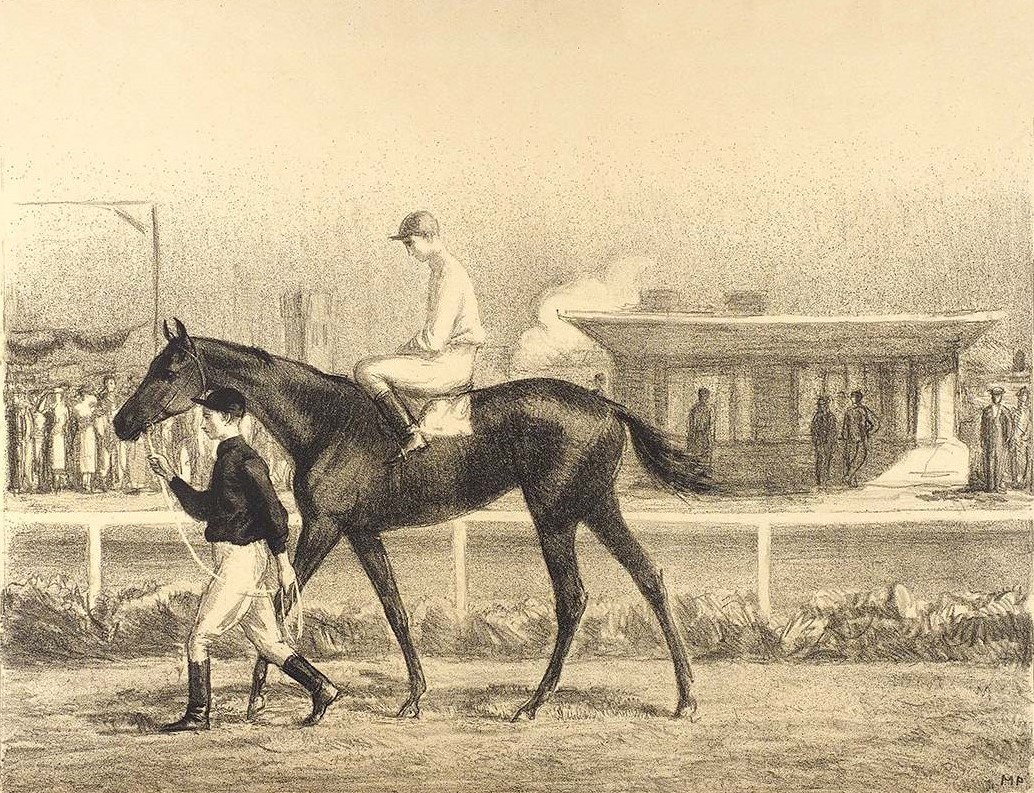

Михаил Родионов. «Подводят лошадей», 1932 г. Картон, литография. Государственная Третьяковская галерея.

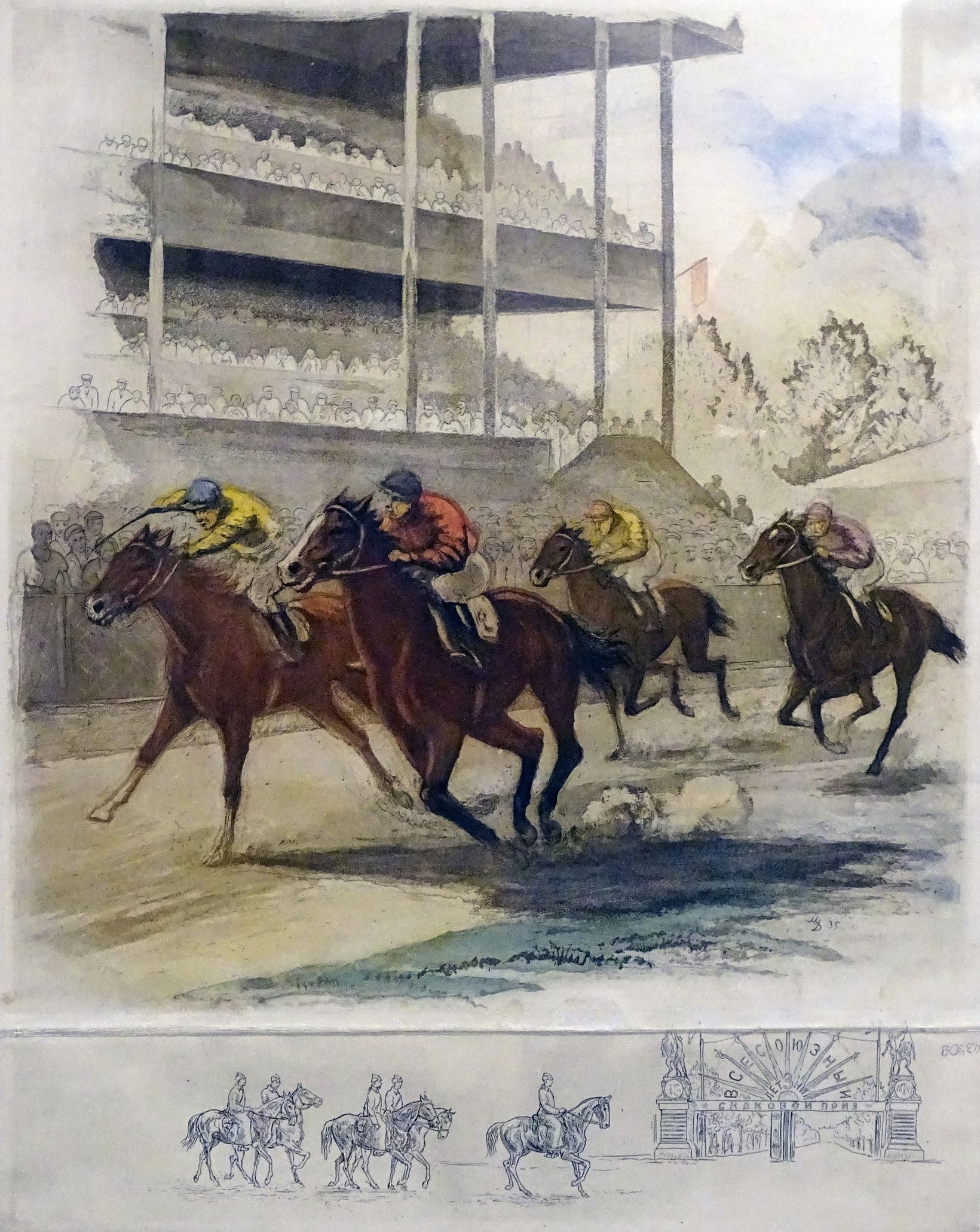

Матвей Добров. «Скачки», 1935 г. Бумага, цветной офорт, акватинта. Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.

Матвей Добров. «На прямой. Скачки», 1937 г. Бумага, офорт, акватинта. Государственная Третьяковская галерея.

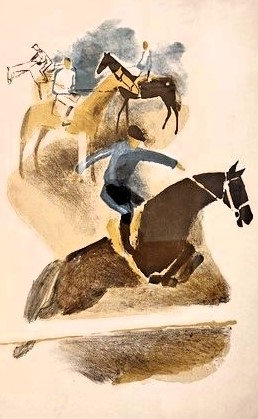

Илья Кулешов. «Конный спорт», 1929 г. Из альбома «Даешь здоровую смену!». Картон, литография. Государственная Третьяковская галерея.

ПОЕДИНОК

В поединках мы честь не роняем свою,

Мы хранители славных традиций,

И отвагой своей, благородством в бою

Мы по-рыцарски можем гордиться.

Петр Синявский

Викентий Стасевич. «Борьба», 1983 г. Из серии «Пластика спорта». Бумага, офорт, травление, высокая печать. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москва.

Фуад Бакиханов. «Борьба», 1970 г. Силумин. Государственная Третьяковская галерея.

Ашот Багдасарян. «Борец дзюдо», 1982 г. Бронза. Государственная Третьяковская галерея.

Сергей Базилев. «Тир ДОСААФ», 1983 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Стимулом к развитию и популярности спортивной стрельбы стало создание Московского пролетарского спортивного общества «Динамо», проводившего в основном стрелковую подготовку. Первый чемпионат СССР состоялся в 1923 году в Новогирееве (тогда Московская область). Тиры появились повсюду – в парках и на ярмарках, в школах и домах отдыха. Советский гражданин должен был уметь не только метко стрелять, но и разбирать и собирать огнестрельное оружие.

Наталья Данько. «Шахматы «Красные и белые», 1922 г. Фарфор, позолота, серебрение, роспись. Государственная Третьяковская галерея.

Шахматы были самым модным спортом в Москве середины 1920-х. О шахматах говорили повсюду: в магазинах, в трамваях, на улицах; женщины носили одежду с шахматным рисунком, мужчины – носки в полоску и галстуки «а-ля Капабланка», а папиросы доставали из раскрашенных в шахматную клетку пачек. В 1925 году на экраны вышел фильм «Шахматная горячка» режиссеров Всеволода Пудовкина и Николая Шпиковского. А через три года писатели Илья Ильф и Евгений Петров опубликовали роман «12 стульев», одна из глав которого называется «Межпланетный шахматный конгресс».

В ноябре 1925 года в гостинице «Метрополь» состоялся Первый московский международный шахматный турнир, который завершился триумфом наших шахматистов. Первое место занял двукратный чемпион СССР Ефим Боголюбов, еще два советских спортсмена попали в десятку сильнейших.

Чемпион мира Хосе Рауль Капабланка довольствовался третьим местом. Зарубежная пресса писала: «Турнир показал, что в настоящее время Россия занимает в шахматном мире первое место. Звание чемпиона мира рано или поздно должно достаться русскому».

Татьяна Насипова. «Спортивный натюрморт», 1983 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Ирина Шевандронова. «За шахматами», 1965 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Василий Сварог. «Шахматистки», 1931 г. Холст, масло. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.

Герман Черемушкин. «Шахматисты на бульваре», 1966 г. Из серии «Москва-столица». Бумага, гравюра на гипсе, белила. Государственная Третьяковская галерея.

Герман Черемушкин. «Игра в пинг-понг», 1964 г. Из серии «Москва-столица». Бумага, гравюра на гипсе, белила. Государственная Третьяковская галерея.

Виктор Донской. «Групповой портрет сборной СССР по фехтованию», 1980 г. Бумага, автолитография. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Москва.

София Вейверите. «Фехтовальщики», 1971 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Фехтование – один из древнейших видов спорта, искусство наносить удары и защищаться от них. Днем основания советского спортивного фехтования принято считать 30 ноября 1924 года. Первый чемпионат СССР по фехтованию состоялся в 1928 году в рамках I Всесоюзной спартакиады. В 1958 году престиж отечественного фехтования был поднят на новую высоту. По итогам очередного чемпионата мира, состоявшегося в Филадельфии (США), именно сборная СССР была провозглашена сильнейшей командой мира. Сборная СССР более 20 лет не уступала общекомандного первенства на чемпионатах мира. Начало XXI века можно назвать российским периодом в мировой фехтовальной истории. В 2001 году в Москве в рамках празднования 300-летия отечественного фехтования сборная России одолела в товарищеском матче сборную мира – 60:58.

Александр Самохвалов. «Теннис», 1968—1971 гг. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Один из старейших видов спорта, большой теннис, или, как его называли в начале XX века, лаун-теннис, покорил и Советскую Россию. В 1924 году в Москве проходит первый чемпионат СССР. «Теннис — идеал гармонического развития», — писали в то время.

На протяжении всего XX века российские спортсмены показывали на мировой арене отличные результаты в теннисе, но пик успеха пришелся на 1990-е. В период экономических и социальных катаклизмов оставался один вид спорта, словно специально созданный для этого времени: элитный и совершенно не советский теннис стал тогда самым модным спортом в Москве. А в 1996 году на открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» молодой российский спортсмен Евгений Кафельников впервые выиграл турнир такого уровня. Его победа стала началом лидерства России в мировом теннисе.

Вера Мыльникова. «Теннисистка», 1979 г. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

СОВЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

Искусство мультипликации, как известно, во многом продолжало и развивало традиции живописи и графики. Возникшая сто лет назад советская мультипликация обратилась к жанру спортивного фильма в 1927 году.

На мониторе демонстрируется в полном объеме один из первых сохранившихся советских графических мультипликационных фильмов – «Каток» («Межрабпом-Русь», 1927 г.), созданный тогда начинающими талантливыми выпускниками ВХУТЕМАС Даниилом Черкессом (мастерские С.В. Малютина и П.П. Кончаловского) и Иваном Ивановым-Вано (мастерские В.А. Фаворского и И.И. Машкова). Под руководством дебютировавшего еще в дореволюционной России сценариста, оператора и режиссера Юрия Желябужского молодым художникам удалось создать выразительный фильм, использующий оригинальный технический прием – движение черного линейного контура по белой плоскости экрана.

Материал подготовлен Государственной Третьяковской галереей совместно с киностудией «Союзмультфильм».