«ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ». БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Несомненно, история рождения этого замечательного шлягера в общих чертах известна большинству из тех, кто и сегодня любит и слушает советские песни. Однако уверен, что оригинальная предыстория его написания будет рассказана здесь впервые.

Так случилось, что хронику «Ленинских гор», появившихся в 1949 году и тогда же записанных на пластинку Иваном Шмелевым, мы знаем не совсем с начала. Дело в том, что ее автор, поэт Евгений Долматовский, в своих достаточно многословных и охотливых воспоминаниях умолчал о некоторых эпизодах, либо смущаясь излишних подробностей, либо вполне обоснованно их опасаясь. Конечно, в наши дни поговорить об этом уже стало вполне допустимо.

Итак, история началась с исполнителя. И случилось это еще в Воронеже как раз в те самые годы, когда опальный Осип Мандельштам отбывал там свое наказание. В то время и наш герой приобретал молодые певческие навыки в местном музыкальном техникуме. Теорию ему преподавал бывший солист Мариинки флейтист Карл Карлович Шваб – мастер баловался сочинительством романсов, а Ваня – его ученик – давал ими концерты Осипу Эмильевичу. Не все тогда отваживались водиться с ссыльным «стихоплетом», а вот Шваб рискнул. Благодарный поэт привязался к флейтисту и частенько декламировал его артистам свои стихи. Одним из счастливцев стал Иван, который, не слишком понимая, что же такое высокое пытался выразить ими автор, интуитивно влюблялся в неизведанное, в то, что слышал.

Читал поэт и о Первостольной, особенно Ване вскружили голову те вирши, что предопределили его неутолимую любовь к обсуждаемым кручам на берегу Москвы-реки.

И Фауста бес — сухой и моложавый —

Вновь старику кидается в ребро

И подбивает взять почасно ялик,

Или махнуть на Воробьевы горы,

Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Именно отсюда Шмелев и начал постигать этот чудный город, пытаясь стать его частью, и в каком-то смысле ему это удалось. Именно потому вся история песни именно здесь и произошла. А истоки ее из такого далека.

И вот уже Москва 1942-го. Наспех заскочивший сюда молодой военкор Долматовский присутствовал при таинстве слияния двух сердец: одним владел солист Центрального ансамбля НКВД, вторым – его юная жена, танцовщица того же коллектива. Дело было редкое, все они красноармейцы, в душе гвардейцы, почти партийцы, но желание приятеля-певца утвердить союз небесным браком было непоколебимо. И как нельзя лучше для сего события подходил храм Живоначальной Троицы на Ленинских (стало быть, Воробьевых) горах. В советское время не закрывавшийся, он сохранил свой звучный музыкальный благовест, и нередко капризные служители Евтерпы наведывались сюда на утвердившийся высшим знамением концерт. Во всем этом Ивану виделся знак.

Оспаривать чудное намерение военкор не стал, да и в свидетели, по сути, он попал случайно, все остальные были на фронтах. (Надо сказать, что сам поэт-коммунист от мероприятия был не в восторге, понимая, что кто-нибудь мог куда-нибудь об этом доложить. Забегая вперед, упомяну, что, несмотря на великую тягу делиться памятью, Евгений Аронович никогда об этом факте из семейной биографии Шмелевых не сообщал.)

Да и не мог он знать тогда, что этот будущий премьер однажды прозвучит одним из лучших «репродукторов» его хитов. Первым из которых вышел «бестселлер» «Золотился закат». Именно Иван Шмелев, ставший мастером кавалерийских «речей», после берлинских казаков исполнил новый конный хит о победном походе войск по востоку Европы.

Тем более что песня действительно вышла отличная – в ней сложилось все: и мелодия, и ритм, и темп, и богатейший сюжет…

Но не обошлось без курьеза. В тексте были слова:

Золотился закат,

Шелестел листопад.

К Будапешту гвардейцы

Шли под гром канонад.

«Золотился закат». Музыка Марка Фрадкина, текст Евгения Долматовского, исполняет оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого, солист Иван Шмелев.

Так было у Долматовского. Ваня исполнил ее с некоторым изменением, «подогнав» дивизию под Белград. На это ревниво настроенный маэстро устроил ему разнос. Однако певец резонно возразил, спасая авторскую репутацию: «Ты хочешь, чтобы тебе поверили, что в ноябре в Будапеште «шелестел листопад»? Не знаю, как слушатели, много из них тех, кто сражался на той земле, и мы приезжали для них выступать, и деревья там стояли совсем как в парилке голые, разве только прикрывшись парой фиговых листков». Иван доподлинно не знал: был ли в Будапеште в то время его друг-военкор, но точно знал, что солдат пера Долматовский был необычайно храбр, вгрызаясь в самое пекло событий, и уж точно брал наравне со всеми остальными солдатами Берлин.

Военкор Евгений Долматовский со скульптурной головой Гитлера, Берлин, май 1945 г. Фото Евгения Халдея.

Вот с тех самых пор они пошли по песне вместе и, бывало, приходили петь на Ленинских горах тот самый «Закат»:

Про страну большую нашу, да про девушку Наташу,

Да про город краснозвездный – про тебя, Москва!

Там, на зеленых холмах, в 1947 и 1948 году с мая по сентябрь Шмелевы снимали дачку – надиктованный когда-то Мандельштамом интерес к этому сакральному месту так у Ивана и не угас. Сюда к ним наведывались компании, устраивались милые праздники и пикники. Счастливые «креативщики» приятельствовали семьями. Долматовский приходил с Наташами: крохотной дочуркой и женой – знаменитым фотокором Натальей Боде. Настя родила Ване Ксану. Так и гуляли они вместе с колясками по Ленинским горам, на которых раскрывались новые, тайные смыслы песни, где говорилось и про семью, и про любовь.

Летней порой вместе слушали вокал соловьев, и, конечно, разговаривали о творчестве, строили планы. Тогда-то Иван и начал наседать на Долматовского с идеей сочинить новую песню о Москве, теперь уже не под «шум канонад», а мирную, обязательно о Ленинских горах…

Михаил Бочаров. «Вид Москвы от села Воробьево», 1853 г. Холст, масло. Государственный исторический музей.

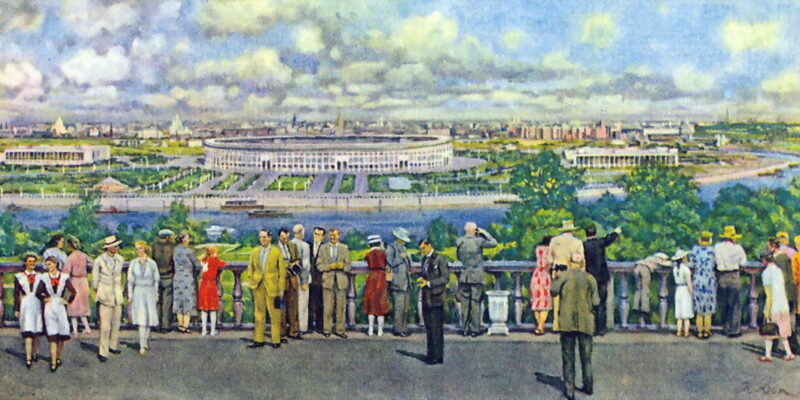

Ленинские-Воробьевы горы, как они прекрасны. Ранее их возносили Айвазовский и Аммон, Бочаров и Ясновский, а вот французская портретистка Мадам Виже Лебрен отбросила в сторону кисть и выдохнула: «Не смею». Мусорский обессмертил их в певучем «Рассвете над Москвой-рекой». И немудрено – с вершин открывался необыкновенный вид: точеные бастионы и башни Новодевичьего и Донского монастырей, грациозная свеча Великой колокольни, горячие золотые купола.

«Рассвет над Москвой-рекой» из оперы «Хованщина». Музыка Модеста Мусорского, исполняет симфонический оркестр Государственного академического Большого театра Союза ССР, дирижер Борис Хайкин.

Но разленившийся Долматовский внимал всем прелестям семейного рая и потому не слишком стремился сочинять. Он осмотрелся кругом и высокопарно изрек привязавшемуся к нему Ивану почти как Лебрен: «Про Ленинские горы, говоришь? Ну что могу я придумать о местах «прекрасных метафизических»? Друзья, люблю я Ленинские горы! – Невозможно писать о них – они так прекрасны, где взять слова?

Друзья, люблю я Ленинские горы,

здесь хорошо рассвет встречать вдвоем:

видны кресты, часовни и соборы

с крутых высот на много верст кругом!»

А потом прижал бесценную Наташу к сердцу и сказал: «Нет уж, Ваня, давай лучше помолчим об этом счастье…». Поэт был ею наполнен, для нее он придумал и проговоренный «Золотился закат», и «Мою любимую». Тогда, в 1947-м, он сочинил свой самый интимный шедевр – «Ласковую песню». Шмелев стал счастливчиком-исполнителем, слишком резонировало эхо с его собственной планидой: они были оба воина-хранителя своих возлюбленных жен. В этой песне было то самое потаенное, о котором не говорят, но поют.

И в руке спит рука,

будто мы судьба единая.

Наташа, какая она? Отважная и мужественная, вместе с этим удивительно женственная. И влюбленная в своего героя – всю войну она возила в своем вещмешке праздничное синее платье, чтобы надеть его для него в день Победы – они не могли расстаться ни на час:

Ты все та же, моя нежная,

в этом синем платьице.

«Ласковая песня». Музыка Марка Фрадкина, текст Евгения Долматовского, исполняет ансамбль студии артели «Пластмасс», солист Леонид Кострица.

Казалось, что это навсегда.

Это был «влюбленный» сорок седьмой год…

Наташа Боде и Евгений Долматовский на улице освобожденной Праги, лето 1945 г.

Ну а дальше? А дальше наступила проза жизни. Шмелевы купили собственную дачу во Владимирской области, а Евгений Долматовский больше не был так страстно влюблен в Наташу. Увы, этот подлинный, полный больших чувств брак распался – официально супруги разошлись много позднее, нежели расстались по факту. Да и развернулась великая стройка – автор попал в новую стихию и потонул в ней с головой. А дальше следовало по хрестоматии: «Московский комитет партии собрал поэтов и композиторов…». Но та интимная часть той огромной глубокой романтики никуда не делась, живя в музыке и стихах, да и певец все же остался верен Ленинским горам – несмотря на жизненные изменения, он так же возвращался к ним каждый год со своей Настеной, с которой остался «единой судьбой» по завету друга и автора до самых последних своих дней, наверное, любил это счастливое возвышенное прошлое уже за двоих – себя и него…

Евгений Долматовский и Юрий Милютин за работой.

А еще стремился туда, чтобы погрузиться в Троицкий храм и, выйдя из него, вдруг тут же пропеть: «Друзья, люблю я Ленинские горы». Измененный вариант он не пел никогда. Это было невозможно, дело в том, что счастливы они были в первом, он для них обоих (писателя и исполнителя) остался, да и не только для них, на самом деле единственным, второй же был просто продиктован обстоятельствами и навязан полумифическими старушками (об этом дальше). Тот – первоначальный вариант – запечатлел время истории, эпизод, который остался позади и никогда больше не вернется.

Иван Шмелев в студии во время записи песни «Ленинские горы», которая была издана на граммофонной пластинке №16878.

ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Послевоенная Москва стремительно обновлялась. Социалистический реализм (главенствующее художественное направление в литературе и искусстве в СССР, представляющее собой эстетическое выражение концепции мира и человека с точки зрения трудящегося народа) не мог остаться в стороне от темы грандиозных преобразований. Именно так появилась замечательная песня Юрия Милютина на стихи Евгения Долматовского, в которой прославлялась главная краса Москвы – Ленинские горы.

Друзья, люблю я Ленинские горы,

Там хорошо рассвет встречать вдвоем:

Видны Москвы чудесные просторы

С крутых высот на много верст кругом.

По предложению товарища Сталина горизонты столицы должны были украсить восемь монументальных высотных зданий, ныне хорошо известных москвичам и гостям Первостольной.

Правда, достроенными оказались лишь семь из них, после смерти вождя строительство восьмого в Зарядье было свернуто, на его основании спустя десятилетие возвели «небольшую» гостиничку, которую нарекли «Россией». В 2000-х годах ее «развели» обратно, и теперь на этом знаковом месте разбит роскошный парк с великолепным концертным залом, где сегодня выступают лучшие мировые музыканты и исполнители.

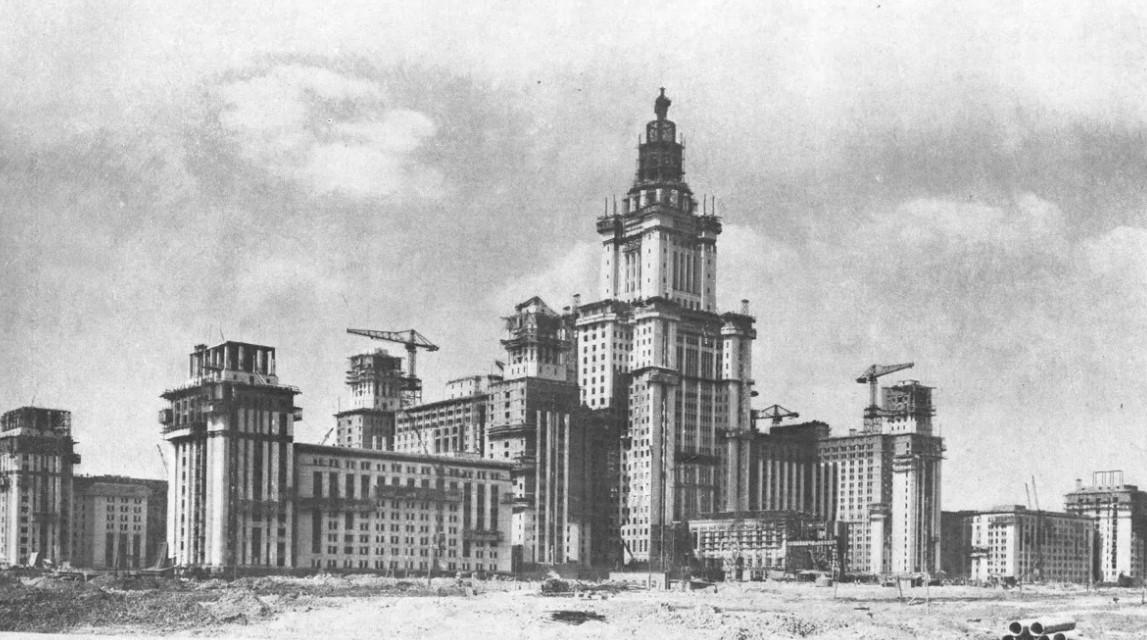

А вот одно из семи все же построенных зданий находится на Ленинских (ныне Воробьевых) горах, и знают его все – это Главный корпус МГУ.

Впервые родственная им песня «Ленинские горы» прозвучала в 1949 году в исполнении Ивана Шмелева.

Именно в тот год было развернуто полномасштабное строительство университетского комплекса. Этот факт нашел отражение в третьем куплете шлягера:

Сейчас пустынны Ленинские горы,

Но флаги стройки вьются на ветру –

Здесь корпуса взойдут до неба скоро,

Сюда придут студенты поутру.

И корпуса взошли до неба. И студенты пришли сюда 1 сентября 1953 года. Песня завоевала настолько большую популярность, что в канун 1953-го ее все же пришлось переделать, чтобы она не устаревала.

Вы стали выше, Ленинские горы,

Здесь корпуса стоят, как на смотру,

Украшен ими наш великий город,

Сюда придут студенты поутру.

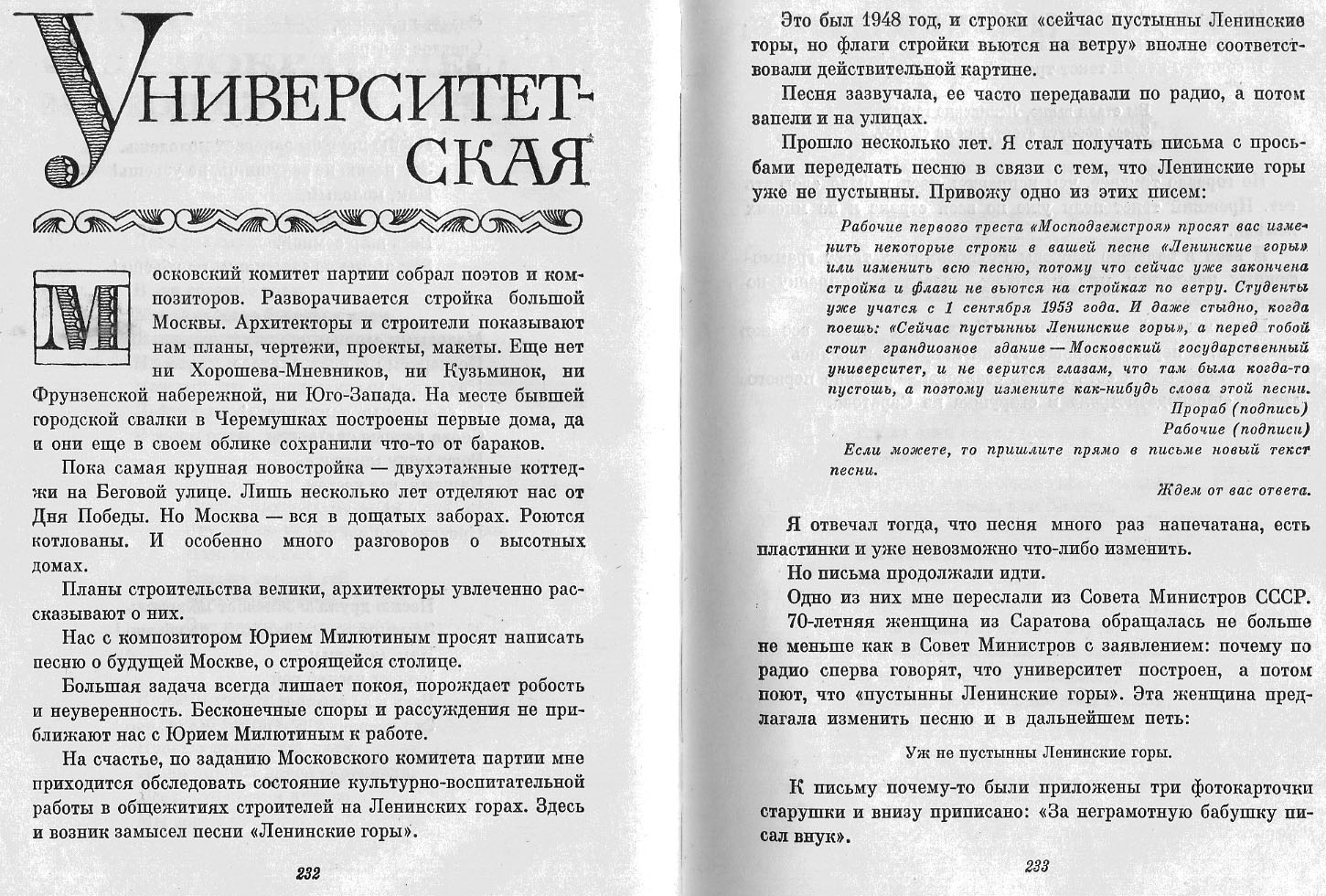

В книге Евгения Долматовского «Рассказы о твоих песнях» автор вспоминает: «Московский комитет партии собрал поэтов и композиторов. Разворачивается стройка Большой Москвы. Архитекторы и строители показывают нам планы, чертежи, проекты, макеты. Еще нет ни Хорошево-Мневников, ни Кузьминок, ни Фрунзенской набережной, ни Юго-Запада. На месте бывшей городской свалки в Черемушках построены первые новые кварталы, но дома в своем облике сохранили что-то от бараков.

Лишь несколько лет отделяют нас от войны и Победы. Но Москва — вся в дощатых заборах. Роются котлованы. И особенно много разговоров о высотных домах.

Нас с композитором Юрием Милютиным просят написать песню о будущей Москве. На счастье, по заданию МК партии мне приходится обследовать состояние культурно-воспитательной работы в общежитии строителей на Ленинских горах. Здесь и возник замысел песни.

В тексте были строки: «Сейчас пустынны Ленинские горы, но флаги стройки вьются на ветру». Они тогда вполне соответствовали пейзажу. Песня широко распространилась. Прошло несколько лет.

Привожу одно из типичных писем начала 50-х годов по поводу песни: «Рабочие 1-го треста Мосподземстроя просят вас изменить некоторые строки в вашей песне «Ленинские горы» или изменить всю песню, потому что сейчас уже закончена стройка, и флаги не вьются на стройках на ветру. Студенты уже учатся с 1 сентября 1953 года. И даже стыдно, когда поешь: «Сейчас пустынны Ленинские горы», а перед тобой стоит грандиозное здание — Московский университет…».

Письмо коллективное, под ним подписи прораба и рабочих.

Одна 70-летняя женщина из Саратова обратилась ни больше ни меньше как в Совет Министров с заявлением: почему по радио сперва говорят, что университет построен, а потом поют «пустынны Ленинские горы»?

Я сочинил новый вариант заключительной строфы. Между тем, первоначальный текст пели уже широко и на многих языках. Мне пришлось разослать поправку по сотням адресов. Исправленный текст песни «Ленинские горы» все же привился, и первоначальные строки накрепко забылись».

Новый вариант песни прозвучал в исполнении Владимира Нечаева, в характерной для него доверительной манере с элементом открытой народности. На мой взгляд, сила исполнительского обаяния мастера спасла ее – первая версия, как все изначальное, была все же несколько лучше.

Еще одна интерпретация этого опуса была представлена на ранней долгоиграющей пластинке. Именно она вошла в сборник песен, выпущенный к 850-летию Москвы.

У Георгия Виноградова своя манера подачи – он не повторяет предшественников: его вариант менее радостен и горделив, чем у Ивана Шмелева, и менее народен, чем у Владимира Нечаева. Одним словом – лирический тенор на эстраде во всей красе.

Надо сказать, что второй вариант песни записывался много раз, но последующие исполнения не получили особенной известности. Интересно, что сама запись Владимира Нечаева датируется не 1953-м, а концом 1952 года. Почему же Долматовский настаивает на том, что песня была исправлена в 1953-м? Ответ – в упоминании про Совет Министров. Вплоть до лета 1953-го высотные стройки столицы по линии Совмина курировал Лаврентий Берия. Можно представить, какую резолюцию он мог бы наложить на письмо неграмотной саратовской старушки перед тем как переслать его автору стихов. Дело в том, что здание МГУ таким, каким мы его привыкли видеть, красовалось на Ленинских горах уже в 1951 году.

К осени 1951 года основной объем строительных работ на строительстве МГУ был закончен.

Фотографии комплекса с поясняющими текстами прошли во всех газетах и журналах, причем периферийные издания нередко уделяли теме московского высотного строительства даже больше внимания, чем центральные. Возможно, поэтому на несоответствие текста обратила внимание именно старушка из Саратова – большое видится на расстоянии. В 1951-1953 годах отделочные работы на строительстве велись главным образом внутри здания. А сентябрь 1953 года – это общеизвестная дата торжественного открытия комплекса. Митинг состоялся уже без Сталина и Берии…

Существуют и другие интересные интерпретации этого опуса…

В исполнении Геннадия Белова.

В исполнении Ивана Бугаева.

На вьетнамском языке.

На китайском языке.

Сюрприз от чешских друзей.

Самара, ноябрь 2023 г.