Безымянное бессмертие

Для более глубокого погружения в атмосферу экспозиции этот зал оснащен музыкальным аудиофайлом.

«Мелодии белой ночи. Эрмитаж». Музыка Исаака Шварца, исполняет Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Эмин Хачатурян.

Уходили люди

в зелень, в зелень.

И шла за ними осень

в желтых звездах.

С птицами понурыми,

с круговыми волнами,

шла, на грудь крахмальную

свесив голову.

Сердце,

смолкни, успокойся!

Проходили люди,

и шла за ними осень.

Гарсиа Лорка

Страсть к самовыражению в искусстве владела Врубелем безраздельно и до конца его существования в нем. Обучаясь в академии, он трудился по двенадцать часов в день, усердно исполняя в том числе академические штудии, анатомические этюды и рисунки на античную тему. Позже такая трудоспособность стала его вторым я, его altera natura. Он не мог не рисовать каждый день хотя бы по несколько минут, а в ход шли любые материалы и краски, что укрепило за ним репутацию и взрастило его кредо художника-универсала. Один из жанров, в котором он оставил огромное количество этюдов, зарисовок, больших полотен и миниатюр, – это портрет. Портреты им были написаны как с натуры, так и по памяти, в самых разнообразных техниках от графики до масляных полотен и акварельных бытовых картинок. Как с близких людей (смотри зал 13, 3 часть), так и с малознакомых и неизвестных, либо, к большому сожалению, ушедших сегодня в забвение. Именно этим личностям посвящена эта часть выставки.

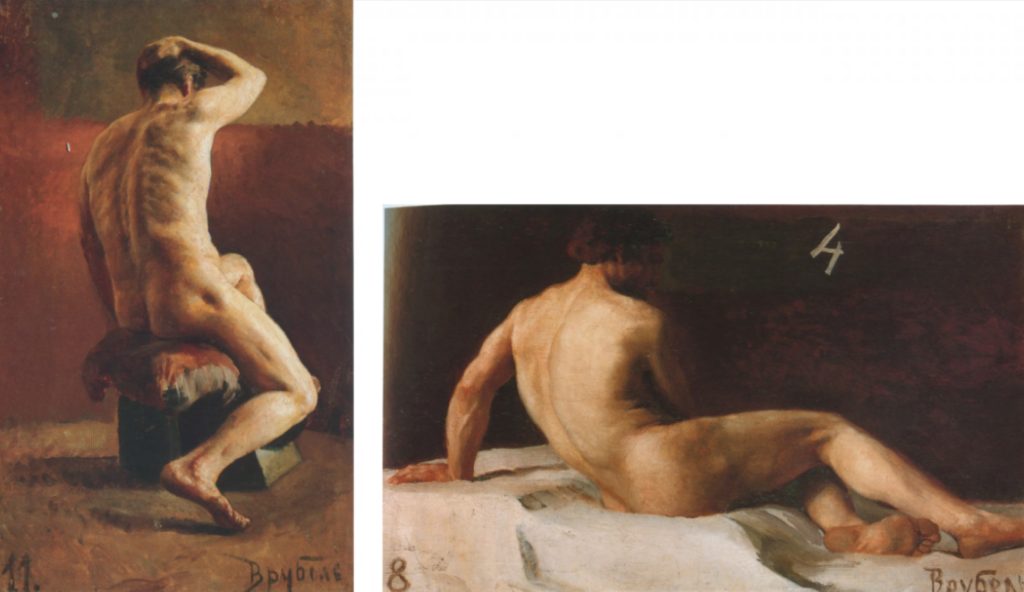

С 1882 года, перейдя в натурный класс, Михаил Александрович занимается у Павла Чистякова, много пишет натурных портретов.

Вот небольшой эпизод из воспоминаний Михаила Нестерова о том, как работал в Академии художеств молодой Михаил Врубель: «Он садился близко к натурщику и рисовал фрагмент тела «не от общего к частностям… а от частностей — неизвестно куда». Здесь важно и то, что художник идет от фрагмента, причем близко рассмотренного, и это немного пренебрежительное «неизвестно куда».

«Натурщик» – это традиционная академическая постановка, целью которой было обучение молодых художников основам рисунка. Объектом же исследования в данной работе становится фигура обнаженного мужчины в стенах школы изобразительных искусств. Данные работы – примеры врубелевской академической постановки, выполненной им в 1882–1883 годах на холсте маслом.

Все три картины с одним названием «Натурщик», 1882–1883 гг. Холст, масло. Государственный Русский музей.

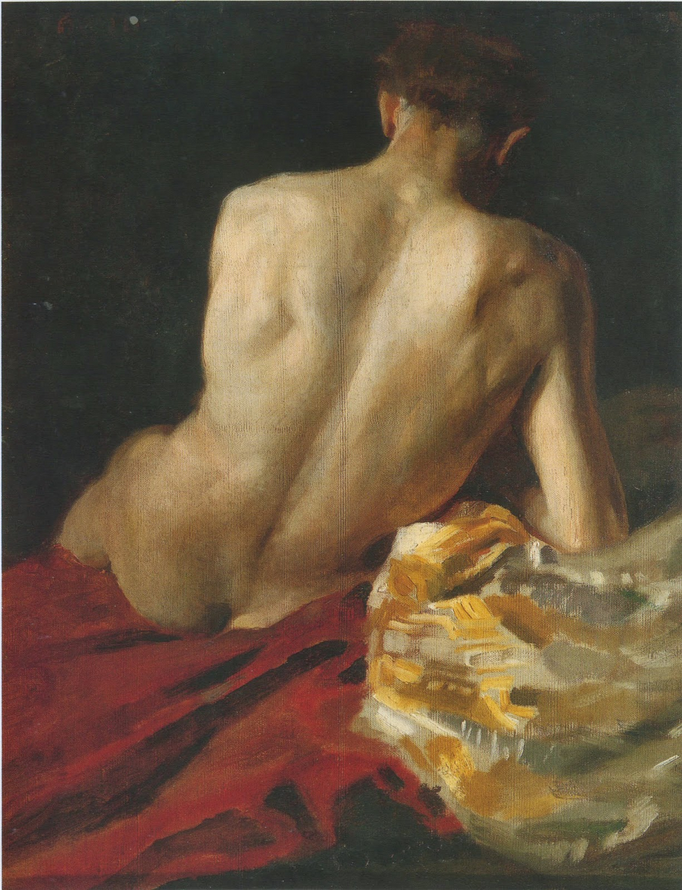

Следующее произведение продолжает тему предыдущей картины. На нем мы видим застывшую, атлетически сложенную фигуру натурщика. Но благодаря мастерству и тонкому искусству талантливого слушателя наделять каждую линию, каждый изгиб мужественного тела живыми чертами, кажется, что вот пройдет секунда, и человек встанет на ноги и спустится с холста уверенным и твердым шагом. В картине ярко выражен индивидуальный глубокий стиль автора. Стиль, в котором господствует пластически-скульптурный объемный рисунок, благодаря чему мы воспринимаем изображение как целостный и реальный образ.

На этом красном

Покрывале,

Он словно жертва на костре,

У жизни призрачной

В опале,

Он тень мечты на острие.

Как вклад, изъят

Из светлых будней,

И брошен голым на угли,

Он словно боль

И опыт трудный,

Он тот, чье прошлое сожгли.

Владимир Котовский

В течение первых двух лет пребывания в Академии Врубель успел приобрести профессиональную культуру, усердно занимаясь, кроме натурного, еще и в головном и фигурном классах. Сохранились многочисленные рисунки с изображением рук, ног, торсов, штудии различных мышц (смотри зал 14), а также целая серия акварелей, выполненных в костюмном классе, где Врубель главным образом работал над цветом, передавая красочное многообразие народных национальных костюмов (подробнее смотри зал 13, часть 1).

«Конвоец, лошадь кабардинской породы», 1882 г. Бумага, акварель, белила. Государственный научно-художественный музей коневодства.

Кабардинская (или горская) порода лошадей — одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа. Вошла во все мировые справочники по коневодству. В старину в России хороший верховой кабардинец был известен под именем аргамак – впрочем, так называли любую дорогую верховую лошадь азиатской (восточной) породы.

Картина «Натурщик в саамском национальном костюме» у Михаила Александровича превращается в этюдную зарисовку из пластических цветовых пятен и форм, создающих фигуру человека. Врубель художественными намеками своей уникальной техники создает характер суровости и задумчивости изображаемого человека, одетого в охровый костюм, украшенный элементами национального декора.

«Натурщик в саамском костюме», 1882 г. Бумага, акварель. Государственный Русский музей.

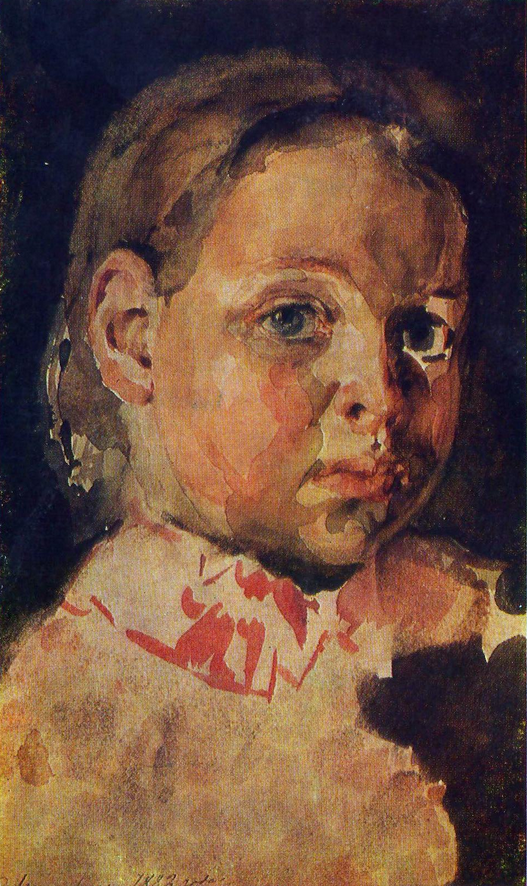

В процессе творческого созревания громадным открытием для художника явилось умение погрузиться в бесконечное своеобразие подробностей натуры, поддающихся передаче в цвете, тоне, линии. Именно здесь он увидел спасение от опасности впасть в схематизацию природы. Замечательно признание Врубеля, что именно Чистяков учил его тому, что он сам открыл позже эмпирическим путем. И только после этого самостоятельного открытия, в процессе такой работы, он без колебаний убедился в верности выбранного пути. Но уже в это самое время художник ярко проявляет в работах с натуры (в головном цеху) свой нехрестоматийный стиль. С портрета смотрит девочка недетским выражением больших тревожных глаз, яркие краски высвечивают эту образность юного и вместе с тем быстро взрослеющего личика.

«Голова девочки», 1882 г. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея.

Учитель Врубеля Чистяков придавал огромное значение умению согласовывать детали с целым. Требуя подробнейшего изучения и воспроизведения натуры, он указывал при этом на опасность натурализма, ибо «легко перешагнуть предел и попасть на дорогу фотографа… если не умеешь охватить общее».

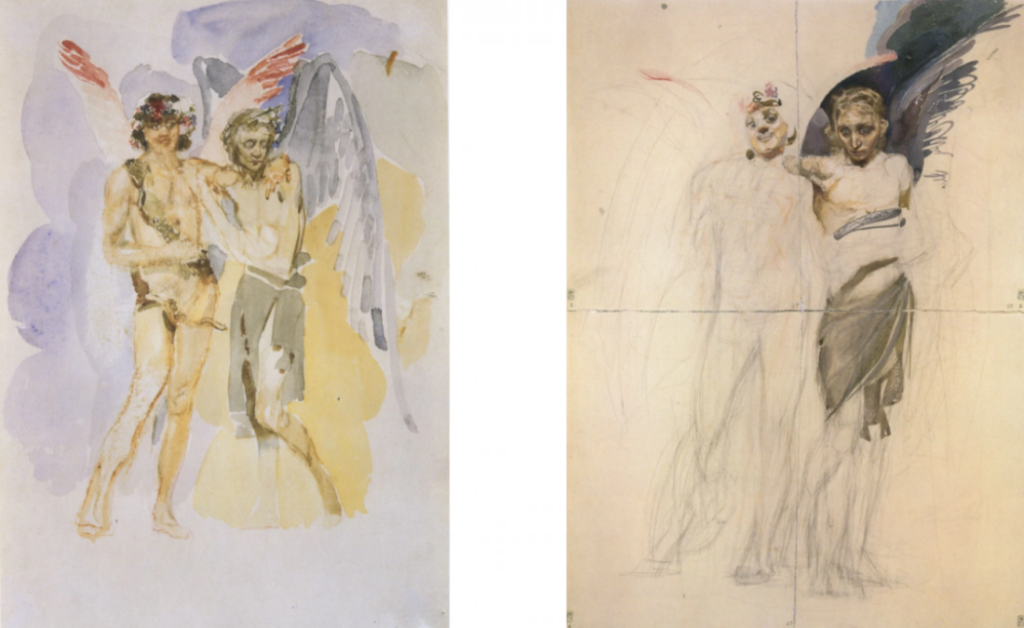

«Любовь и голод», 1883 г. Эскиз композиции. Бумага, акварель.

«Любовь и голод», 1883 г. Неоконченная композиция, состоящая из четырех отдельных фрагментов. Бумага, акварель, графитный карандаш.

Подлинная стихия произведений Врубеля — молчание, тишина, которую, кажется, можно слышать. В молчание погружен его мир. Он изображает моменты неизреченные, чувства, которые не умещаются в слова. Молчаливый поединок сердец, взглядов, глубокое раздумье, безмолвное духовное общение. Мгновения замершего действия, времени, остановленного на том пределе, когда слова не нужны и бессильны…

«Молчание», 1883 г. Бумага, акварель.

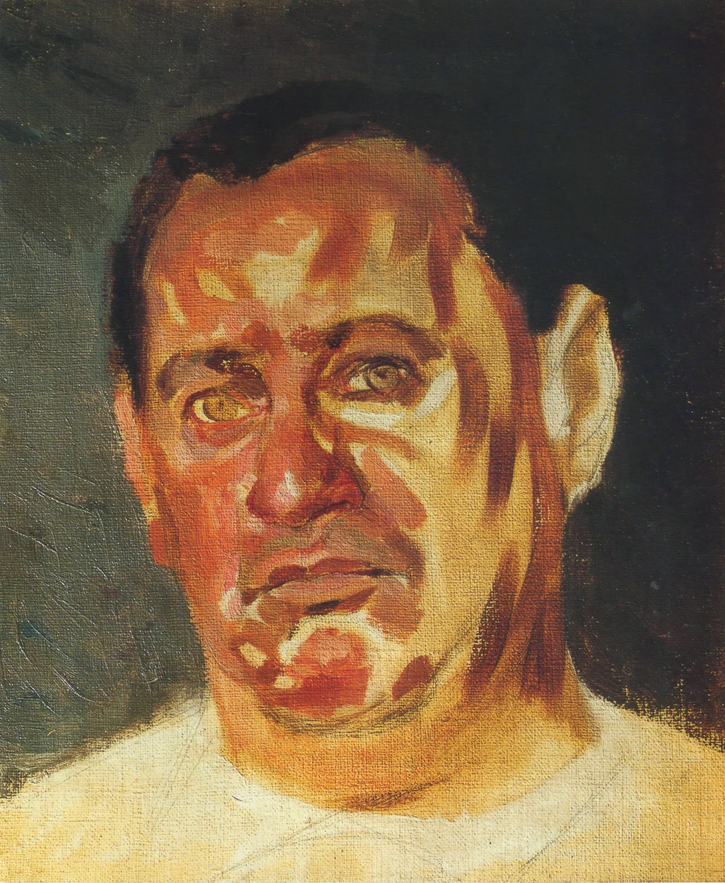

Во врубелевской живописи академического времени также ясно виден крупный, корпусный «репинский» мазок. Особенно хорошо влияние Репина чувствуется в неоконченных вещах — к примеру, в этюде мужской головы.

«Мужская голова», 1882–1883 гг. Холст, масло, графит.

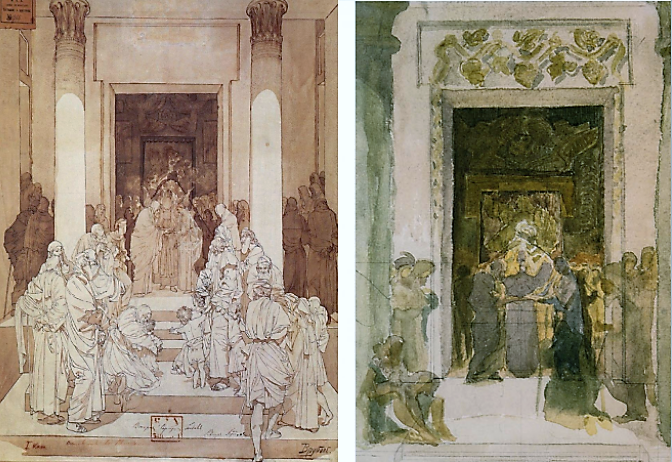

Учебные работы в области композиции, рисунки на библейские и античные темы свидетельствуют об изобретательности Врубеля в группировках и развитом чувстве ритма. Достаточно вспомнить «Обручение Марии с Иосифом» или «Античный мотив» (смотри зал 14).

«Обручение Святой Девы Марии с Иосифом», 1881 г. Бумага, тушь, перо, сепия, графитный карандаш. Государственный Русский музей.

«Обручение Святой Девы Марии с Иосифом», 1881 г. Бумага, акварель, графитный карандаш. Государственный Русский музей.

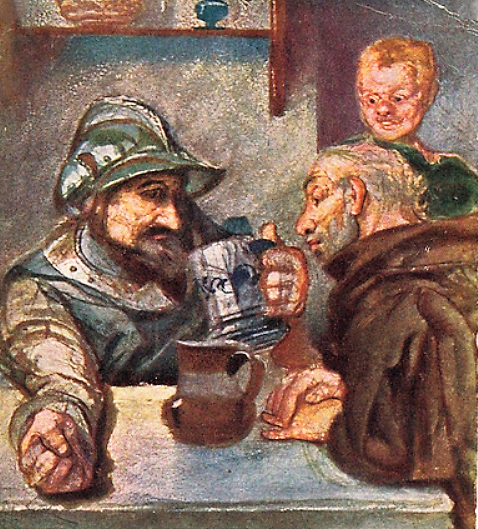

В период колебаний и тягостной неудовлетворенности академическими занятиями Врубель получает от опытного Ильи Ефимовича Репина важный для него совет (они общались летом 1993 года, живя поблизости друг от друга на даче). Маэстро рекомендовал молодому автору начать какую-нибудь работу помимо Академии, добиваясь того, чтобы она ему нравилась. Тем же летом Миша много и трудолюбиво писал с натуры акварелью. Он достиг значительных успехов в этой трудной технике, не допускающей серьезных поправок и требующей особой верности и точности руки. Недаром в Академии его уподобляли испанцу Фортуни, виртуозно владевшему этим жанром.

«За кружкой пива», 1883 г. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея.

В отличие от абсентистской богемы, рассматривающей тему смерти как наиболее притягательную и воспеваемую ею, самый солнечный напиток – пиво – изначально в своей истории был уделом простых людей. Развивающееся в Северной Европе – там, где не приживалась виноградная лоза, пиво активно употреблялось крестьянами, мелкими торговцами, а затем перешло в ведение средневековых монашеских орденов, что, например, отражено на малоизвестной широкому зрителю исполненной в годы учебы в Академии акварели «За кружкой пива», на которой мы видим монаха, подающего кувшин с пивом усталому рыцарю.

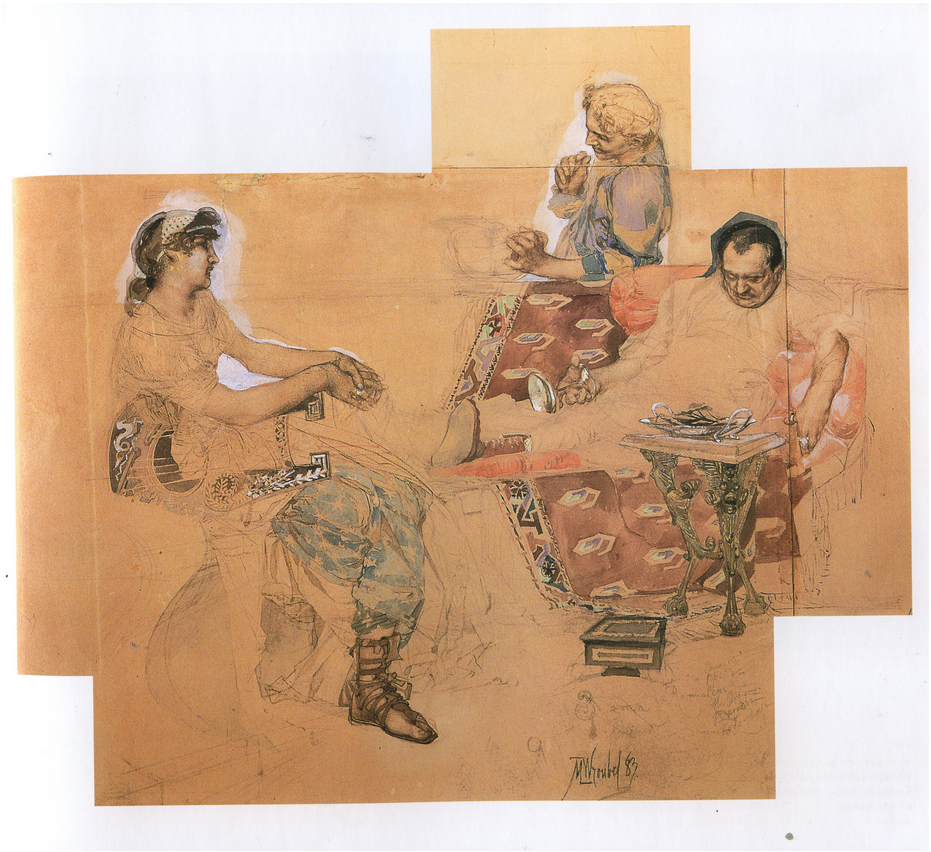

Один из ярких примеров академической работы Врубеля — набросок «Пирующие римляне». Но именно он резко контрастирует с канонами академизма, несмотря на соблюдение всех формальных признаков, включая античную тему. Однако у композиции отсутствует единый центр, ракурсы причудливы, совершенно неясен сюжет. На первый взгляд рисунок воспринимается как три отдельные филигранно прописанные фигуры, что нашло отражение в существующем уже столетие названии «Сцены из римской жизни». Ключом к композиционной разгадке является полукруглая скамья экседра, изображение которой едва читается на бумаге. Но именно она оправдывает сложные ракурсы и систему взаимодействия фигур патриция, кифареда и виночерпия, буквально «нанизанных» на ее главную дугу. Искусствовед Нина Александровна Дмитриева писала: «Эта ранняя академическая работа — одна из самых «колдовских» у Врубеля. Она не окончена, но в неоконченности как будто и кроется ее очарование, — в том, что одни части завершены в объемном и светотеневом решении и кажутся тяжелыми рядом с другими, которые намечены легкими тонкими линиями и выглядят бесплотными. Местами рисунок подцвечен, местами — нет, филигранно нарисованный узор кифары соседствует с бегло набросанными очертаниями кресла. Вся сцена словно подернута дымкой, сквозь которую некоторые фрагменты выступают явственно и телесно, другие — призрачно, исчезающе».

Между тем «Пирующие римляне» были итогом почти двухлетней мучительной работы над сюжетом и формой конкурсной картины, что известно из переписки художника с сестрой. Задуманный сюжет был прост: возле заснувшего патриция перемигиваются виночерпий и юный кифаред. Ракурс прихотлив: откуда-то с балкона или верхнего окна. Предполагалось сумрачное освещение «после заката солнца, без рефлексов» ради силуэтных эффектов. Окончательным намерением Врубеля было «некоторое сходство с Альмою Тадема». Акварельный эскиз разрастался подклейками и вызвал даже бурный восторг Репина. Однако художник интуитивно почувствовал предел зыбких форм и бросил неоконченную акварель, отказавшись от написания исторического полотна.

«Пирующие римляне», 1883 г. Бумага, акварель, белила, черный и графитный карандаши. Государственный Русский музей.

Письма Михаила к сестре и родителям лета 1883 года, где рассказывается о четырех замыслах, над которыми художник работал с натуры, поражают остротой видения. Рисуя «Задумавшуюся Асю», он восхищается цветовым и фактурным богатством деталей, окружающих модель, и даже в литературном описании мотива достигает поэтической силы. Характерно, что восприятия зрительные, цветовые постоянно ассоциируются у него с музыкальными. Мы читаем о «нежной и тонкой гамме» в интерьере портрета Аси, о том, как девушка «…сидит у стола, одну руку положив на закрытую книгу, а другою подпирая голову; на столе серебряный двусвечник рококо, гипсовая статуэтка Геркулеса, букет цветов и только что сброшенная шляпа, отделанная синим бархатом; сзади белая стена в полутени и спинка дивана с белым крашеным деревом и бледно-голубоватой атласной обивкой с цветами a la L cuis XV. Это этюд для тонких нюансов: серебро, гипс, известка, окраска и обивка мебели, платье голубое — нежная и тонкая гамма; затем тело теплым и глубоким аккордом переводит к пестроте цветов, и все покрывается резкой мощью синего бархата шляпы».

«Задумавшаяся Ася», 1883 г. Бумага акварель. Государственный Русский музей.

Не следует думать, что Врубель способен был восхищаться только молодостью и красивыми вещами, он вообще был влюблен в материальный мир, радующий глаз истинного живописца бесконечным разнообразием, что проявлялось еще с самых ранних работ художника.

«Потрет Мандрики», 1880 г. Бумага, акварель. Киевская картинная галерея.

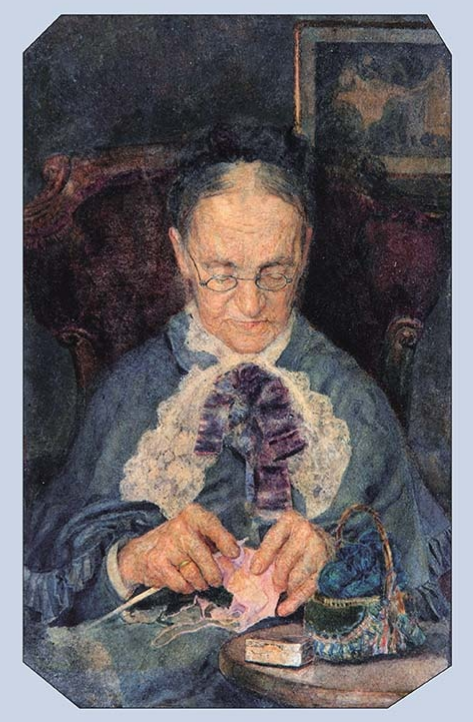

С не меньшим увлечением рассказывает он об этюде старушки с вязаньем.

Наиболее завершенной из всех акварелей лета 1883 года оказался портрет госпожи Кнорре (экономка в семье Папмелей, где в то время проживал автор). В одежде модели — сиренево-серой накидке с лиловыми бантами, в кусочке розовой шерсти, в светло-коричневом полированном дереве рабочего столика, в морщинистом лице и руках мастер сумел передать цветовые нюансы, меняющиеся в зависимости от освещения, глубины тени и рефлексов. Следует отметить еще одну особенность почерка художника: стремясь к более полной передаче видимого, он открыл не только оттенки в окраске предметов, но и необычайное разнообразие в их форме. Лицо, руки, одежда расчленились на множество мелких выпуклостей, впадин, граней, плоскостей. Однако пристальность, с которой Врубель вглядывался в натуру, не уничтожила целого. Виртуозно исполненный портрет Кнорре отличается выразительностью движения, настроением мирного сосредоточенного труда, характеризующего внутреннюю духовную жизнь модели.

«Портрет старушки Кнорре за вязанием», 1883 г. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея.

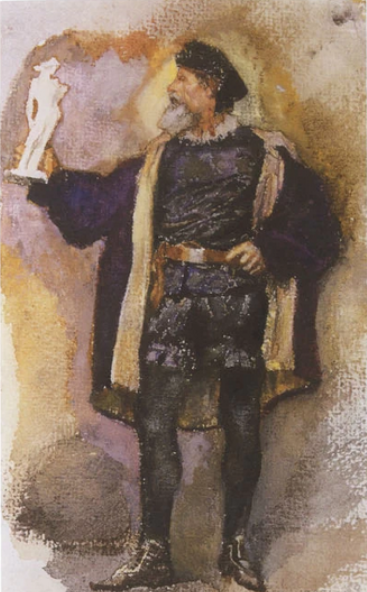

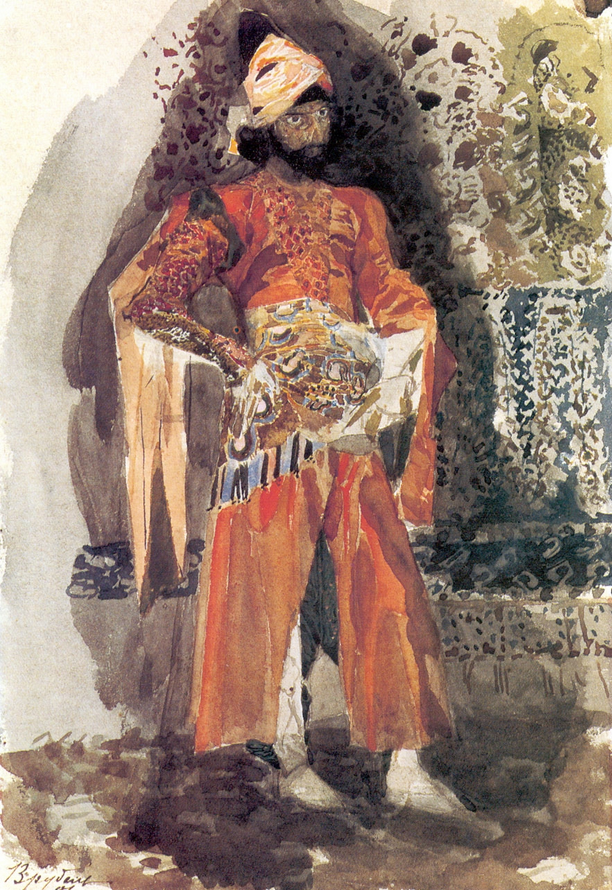

В этом же году художник продолжает серию натурных этюдов костюмного класса.

«Натурщик в костюме XVII века», 1883 г. Бумага, акварель. Частная собственность.

«Мужчина в костюме XVI века со статуэткой в руке», 1883–1884 гг. Бумага, акварель. Государственный Русский музей.

Это портрет в полный рост, который был создан Михаилом Александровичем в 1884 году. Фигура старика в одеждах XVI века прорисована художником с подробной детализацией. Работа выполнена в технике росписи акварелью по сырой бумаге. Об этом свидетельствует расплывшийся фон позади изображения мужчины преклонного возраста, любующегося статуэткой, которую он держит в правой руке. Сама же статуэтка нарисована художником лишь намеком и представляет собой белый силуэт женской фигурки на подставке

Михаилу Врубелю так и не удалось официально окончить Академию, несмотря на сопутствовавший ему формальный успех: композиция «Обручение Марии с Иосифом» (смотри выше) удостоилась весной 1883 года второй серебряной медали Академии. Осенью 1883 года по рекомендации Чистякова профессор Адриан Прахов пригласил Врубеля в Киев для работы над реставрацией Кирилловской церкви XII века. Предложение было лестным и сулило хороший заработок, художник согласился ехать после окончания учебного года. 1984 год один из самых судьбоносных в творчестве маэстро. Из-под его кисти выходит много знаковых разнообразных и интересных работ.

«Портрет художника С.П. Костенко», 1880-е. Бумага, акварель. Государственная Третьяковская галерея.

Сергей Петрович Костенко – украинский живописец-жанрист. Учился в Киевской рисовальной школе. Вместе с Михаилом Александровичем участвовал в росписи киевского Владимирского собора.

«Натурщица в восточном костюме», 1884 г. Бумага, акварель. Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург.

Легкая воздушная акварель-настроение «То было раннею весною».

То было раннею весной,

В тени берез то было,

Когда с улыбкой предо мной

Ты очи опустила.

Алексей Толстой

«То было раннею весною», 1884–1885 гг. Бумага, акварель, лак. Киевский национальный музей русского искусства.

«Невероятный, безумный, ни на кого не похожий», — так часто говорят об этом художнике, подразумевая отсутствие аналогов его сумрачно-светящимся картинам среди работ современников. И все это верно, кроме, может быть, «ни на кого не похожий» — потому что общие точки с художниками-современниками мы у Врубеля, конечно, найдем — и это будет не «он тоже писал кистями и красками по холсту». Любой автор, как бы ни был своеобразен его стиль, у кого-то учился, с кем-то дружил, кем-то восхищался, и отголоски манеры педагогов, друзей, кумиров в его работах все же проглядывают.

Хотя по воспоминаниям Игоря Грабаря, Валентина Серова, только поступившего вольнослушателем в Академию, удивил низкий уровень рисунков экзаменующихся. Лишь одна работа необыкновенно его заинтересовала, ибо подобного рисования ему еще не приходилось видеть. Исполнитель его был уже достаточно взрослым человеком, но Валентин набрался смелости и подошел к нему; они познакомились. Этого человека звали Михаил Врубель. В становлении Серова-художника Врубель сыграл заметную роль и наоборот. Серов признавался Грабарю, что некоторое время находился под влиянием своего старшего коллеги. Влияние Михаила Александровича неудивительно. Едва ли в те годы были художники, с которыми мог бы общаться «новобранец», настолько образованные, превосходно знавшие литературу, театр и так тонко воспитанные, как он. Его необыкновенная художественная одаренность и стремление к иным мирам, далеким от бытовой жизни, произвели впечатление на молодого Серова (смотри зал 13, 3 часть). Уже тогда формирующаяся склонность мастера понимать художественный процесс как некую самостоятельность, наслаждение этим процессом сильно задели Валентина. А Врубель же еще весной 1883 года писал сестре Анне: «Очень мне хотелось бы за лето заработать столько, чтобы на зиму эмансипироваться и жить в комнатке на Васильевском, хоть бы вместе с Серовым. Мы очень сошлись, дороги наши одинаковые, и взгляды как-то вырабатываются параллельно».

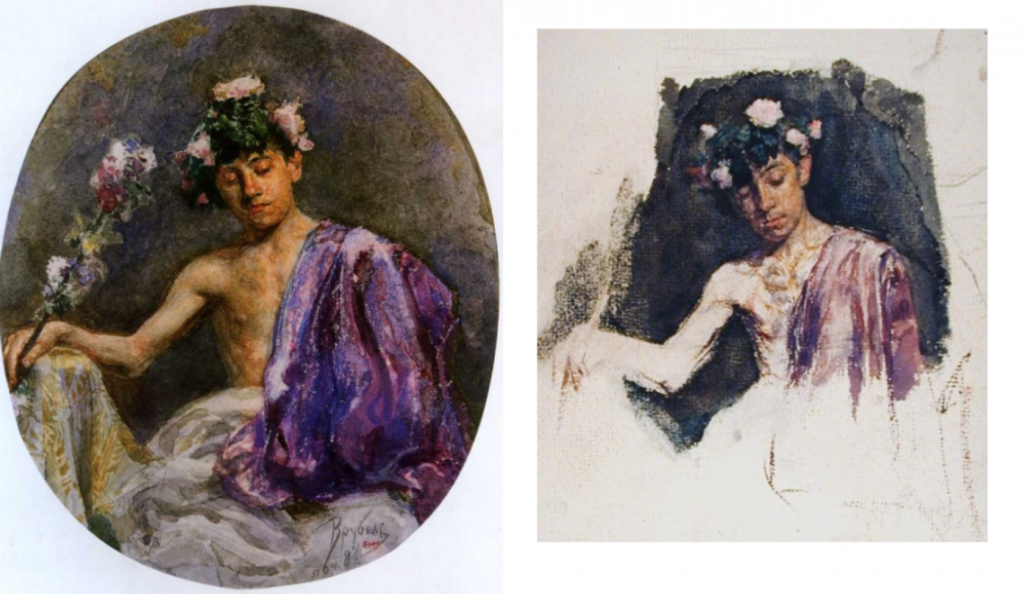

Михаил Врубель. «Натурщик в венке, с тирсом (Вакх)», 1884 г. Бумага на картоне, акварель. Государственный Русский музей.

Валентин Серов. «Натурщик в венке, с тирсом (Вакх)», 1884 г. Бумага на картоне, акварель.

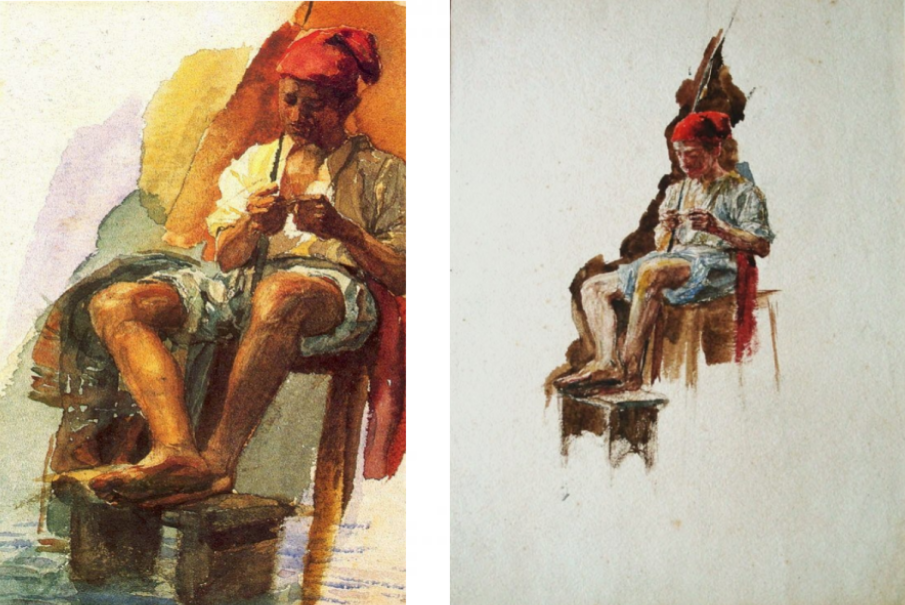

В мастерской Врубеля, видимо, сложилась доброжелательная обстановка. И вот в промежутках составления эскиза картины и массы соображений, связанных с посещением Академии, приятели занялись акварелью, задетые «за живое соревнованием с достойными соперниками…».

Михаил Врубель. «Итальянский рыбак», 1884 г. Бумага, акварель.

Валентин Серов. «Итальянский рыбак», 1884 г. Бумага, акварель.

Портрет натурщика в белой драпировке был нарисован Михаилом Александровичем в 1885 году для иконы «Святой Кирилл Александрийский». Данный этюд выполнен художником акварелью и покрыт лаком. Лицо натурщика выразительно, и взгляд его направлен прямо на зрителей. Врубель прорисовывает складки драпировки, создавая своеобразную методологию форм пластических масс цвета накидки на фигуре человека. Лицо натурщика выступает из темного фона позади него. Портрет вписан в овал, что придает композиции законченный вид.

«Портрет натурщика в белой драпировке», 1885 г. Картон, лак, акварель. Государственный Русский музей.

Эхом к предыдущему портрету прозвучал «Портрет священника в лиловой рясе», написанный в том же 1885 году. На рисунке Врубель изображает портрет священника, который смотрит с листа бумаги прямо на зрителей. Взор его мрачный. Руки же сложены в форму креста в области грудной клетки. Врубель тщательно вырисовывает драпировку фиолетовой рясы служителя церкви. Длинные распущенные густые коричневые волосы спадают на плечи мужчины. Вся работа гармонична и закончена.

«Портрет священника в лиловой рясе», 1885 г. Бумага, акварель. Государственный Русский музей.

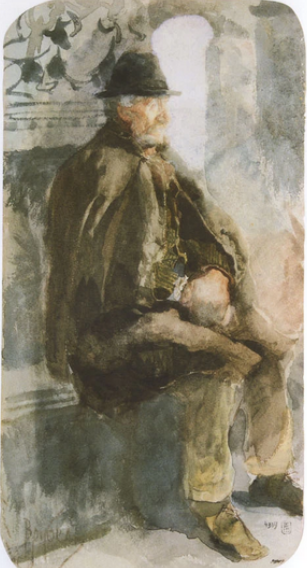

«Лаццарони» – еще один из акварельных этюдов Михаила Врубеля об Италии. Это портрет в полный рост сидящего на скамье старика-венецианца среди мраморных колонн. Старик одет в длинный плащ, который контрастирует с белоснежным мрамором стены, расположенной позади него.

«Лаццорони (Старик-венецианец)», 1885 г. Бумага – углы скруглены, акварель. Государственный Русский музей.

Сапфо (Сафо) – это имя древнегреческой поэтессы из Метилены на острове Лесбос. За непосредственность поэтического языка философ Платон назвал ее «десятой музой Эллады». На Лесбосе поэтесса возглавляла культовое объединение, которое было посвящено богине любви Афродите. В объединение входили молодые девушки родом из богатых семей, которые там обучались хорошему тону, правильным манерам, музыке, танцам, стихосложению. Наверняка именно поэтому и сложилась легенда о нимфе, которая воспевает лесбийскую любовь. До наших дней дошли сведения, что Сапфо была замужем и родила дочь. Легенда также приписывает ей безответные чувства к юноше, восхитительному фаону, который получил у богини Афродиты чудотворную мазь, благодаря которой обрел несравненную красоту. Эта несчастная любовь и привела гордячку к самоубийству – она бросилась в море со скалы. Ее певец – Михаил Врубель — идеальный символист, способный создавать вещи одновременно бессюжетные и глубоко духовные, ценные в основном своей такой же невероятной красотой.

Радужно-престольная Афродита,

Зевса дочь бессмертная, кознодейка!

Сердца не круши мне тоской-кручиной!

Сжалься, богиня!..

Эрос вновь меня мучит истомчивый —

Горько-сладостный, необоримый змей…

«Сафо», 1885 г. Масло, холст. Музей русского искусства в Ереване.

«Персидский принц», 1886 г. Бумага, акварель, лак. Государственная Третьяковская галерея.

Попасть в Персию было непросто, поэтому отечественные художники знакомились со страной опосредованно: рассматривали дары шахов и военные трофеи, наблюдали за посольскими церемониями при дворе, читали переводную литературу. На рубеже XIX–XX веков образы востока стали проникать и в сценографическое искусство. Михаил Врубель услышал в доме своих друзей Праховых «Сказки Шахерезады» на французском языке, а потом создал для киевского мецената Терещенко полотно «Восточная сказка» (смотри 8 зал, 1 часть) и картину-этюд «Персидский принц».

Продолжением азиатской темы является следующий, очень необычный «экспонат» выставки. Из воспоминаний Николая Прахова: «Однажды какой-то старьевщик принес моему отцу кусок старинной китайской парчи ярко-красного цвета, затканной разноцветными фигурами китайцев и детей. Материю эту он оставил на несколько дней, надеясь таким способом соблазнить купить ее за довольно большие деньги. Михаил Александрович увидел ее днем, сейчас же положил на стул, вынул из своего кармана маленький альбомчик и начал работать. Тонко отточенным карандашом, легкими чертами нарисовал он стул со всеми подробностями точеных ножек и спинки, потом наметил слегка общее очертание складок материи и начал прокладывать акварелью, тонкой кистью, различные оттенки красного цвета, укладывая их планами, один около другого, местами с узкими просветами, отчего сразу стала шелковой материя. Оставил в карандаше на белом фоне бумаги фигуры китайцев. Потом решил, что в таком маленьком размере над ними придется долго работать, оставил эту акварель и на другом листке из того же альбома написал красками всех тонов только прогуливающегося под зонтиком старого китайца и играющего около него мальчика».

«Деталь китайской парчи», 1886 г. Бумага, акварель, графитный карандаш. Киевская картинная галерея.

По высказыванию Нестерова, Врубель, «совершенно бескорыстный невинный отсутствующий с нашей планеты, витал в своих видениях-грезах, а эти грезы, посещая его, не оставались его гостями долго, уступая свое место новым мечтам, новым образам, еще невиданным, нежданным, негаданным, прекрасным видениям жизни и фантазии чудесного художника «нездешних стран».

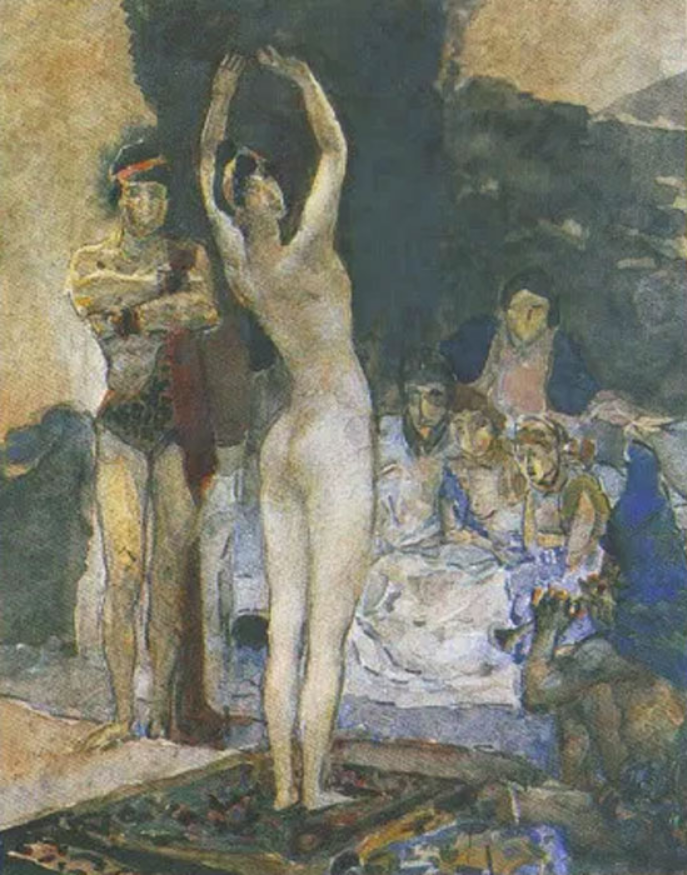

Мотив обнаженной натуры воспроизводится в характере жанровой сценки, несколько неожиданной для мастера, любителя придавать своим сочинениям метасмысловые значения. Удлиненные пропорции женского тела отмечают смену вкуса в модерне: гибко извивающаяся, словно стебель, женщина уподобляется флоральной стихии природы…

«Восточный танец», 1887 г. Акварель, бумага на картоне. Киевская картинная галерея.

«Портрет балерины Б.С. Гузикевич», 1889 г. Бумага, итальянский карандаш, соус. Ростовский областной музей изобразительных искусств.

Ее лик встречается не только в портретном жанре, но и на доме в Лебяжьем переулке, и на зеркале изразцовой печки, рядом с которой позирует на известных фото владелец Абрамцевского майоликового производства Савва Иванович Мамонтов. Оказывается, в усадьбе «Абрамцево» у Мамонтовых гостила балерина Бронислава Станиславовна Гузикевич. Ее красота поразила Врубеля, который и создал ее первый портрет на керамической вазе (смотри зал 4, часть 2).

К сожалению, о Брониславе Гузикевич информации практически нет. Предполагают, что она могла служить в театральной труппе Солодовникова, семья которого дружила с Мамонтовыми и даже передала в аренду театр и синематограф в 1912 году одному из них – Сергею Саввичу, основавшему «Мамонтовский театр миниатюр».

О гениально одаренном Врубеле писали как о мастере, «трактовавшем действительность как фантазию, а фантазию как действительность». Эскиз «Муза» – это типичное произведение в его богатейшем наследии. Оно несет несомненный отпечаток личного художественного стиля: и в композиции с сидящей на скамье символической женской фигурой с лирой на фоне обобщенно трактованных деревьев, и в сложной игре складок ткани драпировки, и в декоративном равновесии темно-зеленых, синих, фиолетовых и лиловых тонов. Это мифологизированная декоративная картина-панно, цветовое богатство которой приведено к сложному колористическому единству. Произведение написано в лучших традициях символизма: обобщенные и упрощенные формы, ритмически расположенные крупные цветовые плоскости, четкие контурные линии. На картине, исполненной маслом на холсте, мы видим молодую полуобнаженную деву с длинными черными волосами и нежным взглядом, в задумчивой позе сидящую на белой скамье в очаровательном летнем садике. Рядом с ней традиционная белая арфа – ее неизменный талисман. Вместе со всей приземленностью образа все же нельзя не заметить сходство с древнегреческими богинями. Укладка волос, точеная фигура, слегка прикрытая нежно-голубой материей. Настоящая муза – вдохновение для творца и создателя. Это произведение носит ярко выраженный театральный характер, здесь все наполнено условностью, от обобщенного рисунка, лишенного подробностей, до цветового решения, где господствуют холодные синие, лиловые и зеленые оттенки. (К теме театра художник обернется еще не однажды в своем творчестве). Эскиз занавеса представляет собой отвлеченную фантазию на темы античности, что было близко в те годы Врубелю, работавшему над триптихом «Суд Париса» (смотри часть 3).

«Муза», 1890 г. Эскиз к занавесу. Холст, масло. Саратовский государственный художественный музей имени Радищева.

Продолжает художник активно рисовать и графические работы со сложнокомпозиционным сюжетом.

«Группа фигур», 1890 г. Графитный карандаш. Из собрания Праховых.

Сегодня почти забытая широким зрителем художница Елизавета Меркурьевна Бем родилась в 1843 году в Санкт-Петербурге. С 1857 по 1864 год обучалась в рисовальной школе. Как жительница Ярославской губернии много оформляла произведений Николая Некрасова, сценки из крестьянской жизни, одновременно увлекалась литографией, литографируя собственные рисунки. В 1875 году написала альбом открыток «Силуэты», а в 1877-м — альбом «Силуэты из жизни детей». Также иллюстрировала открытки и детские журналы «Игрушечка» и «Малютка», русскую народную сказку «Репка».

Создала детские альбомы «Пословицы в силуэтах», «Поговорки и присказки в силуэтах», «Азбука». В 1890-х начинается новый период ее творчества. С этого времени, не бросая занятий акварелью, художница начинает работать в новой для себя отрасли — создание эскизов для производства стеклянной посуды. Предметы из стекла, созданные по рисункам Елизаветы Бем, принесли ей успех практически сразу после их создания — на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Сегодня память об этой художнице почти утрачена, хотя ее «безымянные» пасхальные картинки можно встретить во многих церковных лавках и по сей день. Но акварельная кисть Михаила Александровича не даст нам, потомкам, утратить в памяти задумчивый образ художницы.

«Портрет Елизаветы Меркурьевны Бем», 1893 г. Бумага, акварель.

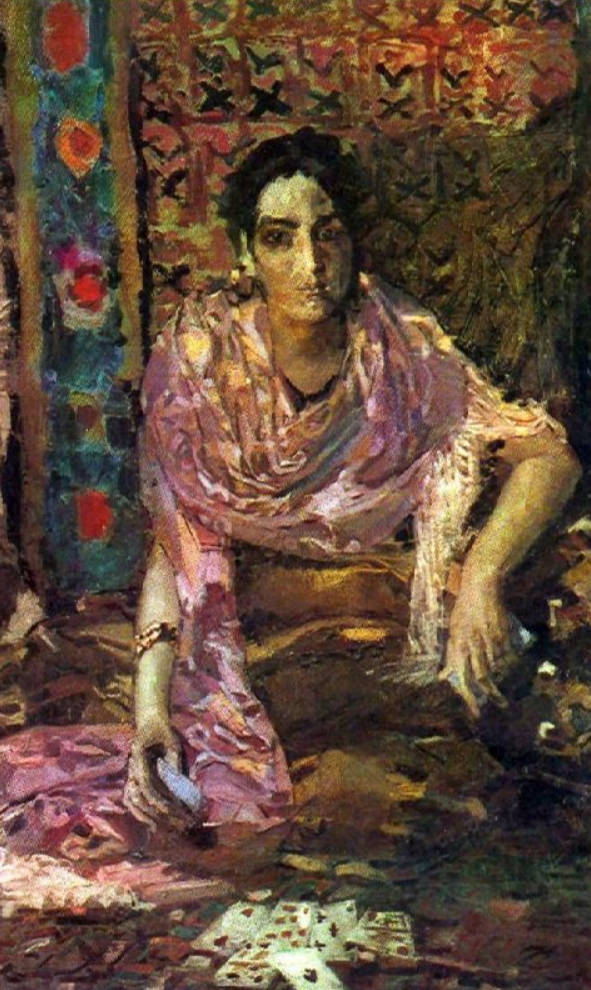

Чуть позже, в 1894 или 1895 году, Михаилом Врубелем написана картина «Гадалка». Молодая черноволосая женщина восточного типа сидит на фоне ковров, перед ней раскинутые карты и предвещающий недоброе пиковый туз. Женщина не смотрит на карты, лицо ее непроницаемо, а устремленный в пространство остановившийся взгляд словно видит неизбежность судьбы. Картина написана на холсте с темно-серым грунтом легким и длинным, не слишком пастозным мазком. Слой краски, тонкий в живописи головы и рук, становится более плотным в фактуре шали и ковра на стене за спиной женщины. «Гадалка» близка по композиции к знаменитой киевской «Девочке на фоне персидского ковра», написанной художником девятью годами ранее, но ее утонченная живопись менее материальна (смотри зал 8, 2 часть).

Шарф на плечах гадалки розовый – это определяющее цветовое пятно в картине; удивительно, как зловеще звучит в общем колористическом ансамбле розовый цвет, который привыкли считать идиллическим цветом безмятежности. Сопоставляя «Гадалку», «Испанию» и «Венецию» (смотри часть 3 этого зала), мы чувствуем, что их общая внутренняя тема – тайна. Тайна жизни, тайна судьбы…

«Гадалка», 1894–1895 гг. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея.

Прообразом «Гадалки» является Кармен из одноименной оперы Бизе, которой Врубель увлекся еще в 1892 году (смотри часть 3). Его вдохновила излюбленная в символизме тема рока, предопределенности судьбы. Константин Коровин рассказывал о возникновении картины: «Все шумели, говор, игра в карты, спор. Михаил Александрович… спал. Наутро он написал с какой-то дамы, с которой познакомился накануне, портрет ее с игральными картами». Написал «Гадалку» поверх заказанного ему портрета промышленника Николая Мамонтова. По воспоминаниям Николая Прахова, пришедшему позировать Мамонтову художник заявил: «Не могу больше писать ваш портрет, осточертел он мне». Гадалка — это символ женщины. В ней есть обаяние красоты, естественность и в то же время некая загадочность. Глядя мимо зрителя, словно пророчица, она проникает в неведомое для других будущее человека. Спор света и тени на контрастно освещенном лице усиливает драматизм и остроту ощущения образа. В колорите картины холодные и теплые цвета, взаимодействуя, обогащают друг друга. Благородно и сдержанно мерцают переливы шелковой ткани на фоне тусклого приглушенного в цвете ковра. Натурное начало в этом произведении берет верх. Фантастическое художник выискивает в самом объекте — в женщине, обладающей даром разгадывать будущее людей.

Тема загадочности женской природы продолжалась в самовыражении художника до конца его творчества.

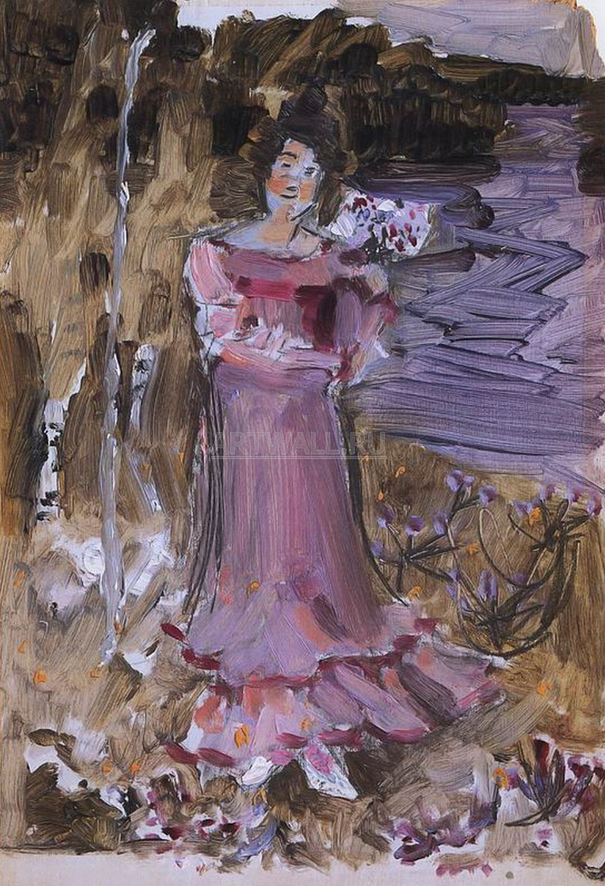

«Женщина в красном», 1895 г. Масло, холст. Коллекция Куприянова.

«Женщина в розовом», 1898 г. Дерево, масло, графит.

Женский образ в авторской технике Врубеля — картина словно состоит из кусочков драгоценных камней.

«Портрет Каролины Августы Отеро», 1898 г. Картон, пастель. Минская картинная галерея.

Каролина Отеро, или Прекрасная Отеро — самая знаменитая и богатая куртизанка так называемой «прекрасной эпохи», обладательница бриллиантовых украшений королевы Марии-Антуанетты и жемчужного колье Евгении де Монтихо, жены Наполеона III. Она родилась 4 ноября 1868 года на юге Испании. В четырнадцатилетнем возрасте бежала из дома, прибилась к группе португальских бродячих комедиантов. Танцевала в кабачках и тавернах. Приезд в Париж кардинально изменил ее жизнь. Благодаря американскому импресарио стала самой известной певицей и танцовщицей сперва Нового света, а затем и Европы.

С Россией (именно в то время и написал ее портрет Михаил Александрович) связано самое скандальное выступление Отеро. Вот как преподнесла эту историю ее биограф Посадас: «В отдельном помещении кафе «Куба» в Санкт-Петербурге группа из тридцати офицеров, приглашенных неким гвардейским полковником, закончила свой ужин тостом в честь недавно короновавшегося царя Николая II. И тут полковник попросил гостей не уходить, потому что их ожидает второй, особенный десерт. Но прежде им следует завязать глаза. Рядом с каждым прибором лежала черная лента, и все – кто удивляясь, кто смеясь – завязали глаза, не зная, чего ожидать. Полковник тем временем сделал знак метрдотелю, чтобы подавал «десерт», и под звуки татарской музыки вошли восемь мужчин с серебряным подносом двухметровой длины и поставили его на стол. После того как они удалились, офицеры сняли повязки и замерли в изумлении. На подносе, едва прикрытая прозрачной газовой тканью, спала прекрасная женщина, лица которой не было видно под иссиня-черными волосами. Зазвучала другая, более нежная музыка. Нимфа открыла глаза и потянулась, будто пробудившись от долгого сна. Из украшений на ней были лишь кольца на руках и браслеты на ногах. Она двигалась медленно, позволяя рассмотреть то, что скрывалось под легкой тканью. Потом она спрыгнула на пол и, двигаясь в такт музыке, стала приближаться к большим напольным подсвечникам, освещавшим зал. Все восхищенно наблюдали за эротическим и опасным флиртом газовой ткани с огнем. Казалось, будто Каролина хочет, чтобы легкий покров сгорел, оставив ее обнаженной. Кто-то из офицеров попытался накрыть танцовщицу плащом, чтобы уберечь от пламени свечи, но Каролина, по свидетельству очевидца, отстранила его со словами: «Пламя не сжигает Отеро».

«Нимфа», 1900 г. Гравюра. Техника меццо-тинто.

(Разновидность тоновой гравюры на металле глубокой печати, в которой изображение создается не линиями и штрихами, как в офорте, а плавными тональными переходами. Гравюры меццо-тинто отличаются глубиной и бархатистостью тона, богатством светотеневых оттенков).

Также существует картина с аналогичным сюжетом:

«Стрекоза», 1900 г. Холст, масло. Астраханская картинная галерея.

Однажды к Алексею Александровичу Бахрушину, знаменитому коллекционеру театральной старины, пришел незнакомый человек и, представившись художником, предложил купить театральные эскизы. Бахрушин отказался, так как в то время не разбирался в произведениях такого рода. «А что бы вы купили?» – поинтересовался автор. «Какую-нибудь женскую головку». – «Обязательно нарисую, – заверил неизвестный. – Но не могли бы сейчас дать мне денег авансом?» Бахрушин дал ему 100 рублей. Год спустя Алексей Александрович, придя домой, обнаружил посылку на свое имя. Слуга сообщил, что заходил какой-то «рисовальщик», просил передать долг. Это был акварельный портрет «Голова украинки» Михаила Александровича Врубеля.

«Женский портрет (голова украинки)», 1898 г. Бумага на картоне, акварель. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина.

Бахрушин приложил немало усилий, чтобы разыскать театральные работы Врубеля. В настоящее время в запасниках Государственного центрального театрального музея хранится уникальная коллекция: эскизы декораций и костюмов, созданные в так называемый московский период (смотри зал 4). Почти все они созданы для частной Русской оперы Саввы Ивановича Мамонтова. Коллекцию костюмов можно посмотреть на страничке «Чары закулисья».

Эскиз-вариант театрального занавеса для русской частной оперы С.И. Мамонтова в Москве, первый вариант, 1891 г. Бумага на картоне, акварель, белила по подготовительному наброску карандашом. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Работы для театра, в жанре магических и сказочных образов становятся основным выражением творчества художника (смотри зал 4).

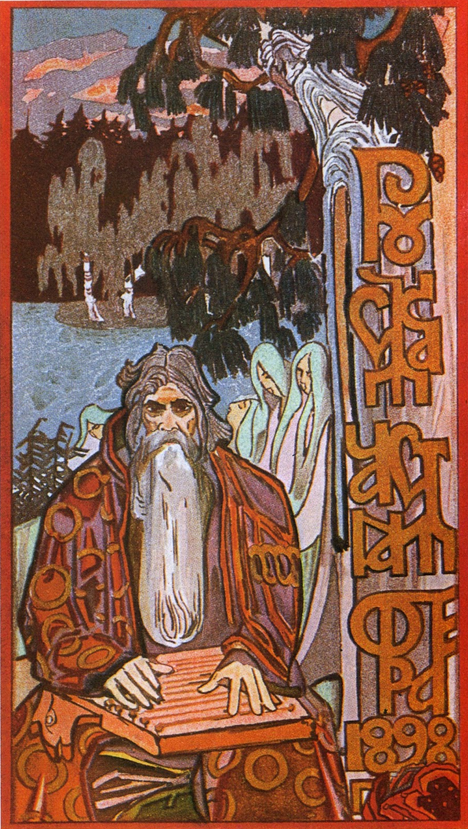

«Баян», 1898 г. Цветная автотипия.

Молодая творческая семья Врубелей была в близких союзных отношениях с композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Музыкант пишет художнику и певице: «На письмо Ваше от 8 мая отвечаю только 31-го, так как в Петербурге не накоплялось никаких событий, о которых можно было бы сообщить; да, впрочем, и теперь таковых не имеется. Семейство мое уже давно переехало в деревню, а я дожидался конца экзаменов и акта, который и состоялся наконец сегодня, а потому завтра утром я уезжаю в глушь на все лето. Ваше намерение предаться русскому сказочному роду приветствую, а также вполне разделяю Вашу мысль расписать Новый театр чем-нибудь иным, вместо обычных муз, а изображения Леля, Весны и т. п. будут, конечно, радостны моему сердцу. Вы просите меня что-либо подсказать Вам по этой части, ну тут уж я оказываюсь вполне немощным, за отсутствием какой-либо фантазии на живописные мотивы. Но так как моя музыкальная фантазия пока еще не отказывается работать, то и исполняю желание Надежды Ивановны, выраженное ею в письме ко мне от 2 мая, и сижу над новой оперой, названье которой пока от всех скрываю, но и которой уже набросан 1 акт вчерне… Вместе с сим посылаю под заказной бандеролью Надежде Ивановне новый романс в рукописи, так как среди сочинения оперы нет-нет да и обращаюсь к романсам…».

Романс «Нимфа», датированный 7 сентября 1898 года, Римский-Корсаков посвятил Врубелям.

«Нимфа». Музыка Николая Римского-Корсакова, текст Аполлона Майкова, поет Лидия Черных.

Я знаю, отчего у этих берегов

Раздумье тайное объемлет дух пловцов:

Там нимфа грустная с распущенной косою,

Полузакрытая певучей осокою,

Порою песнь поет про шелк своих власов…

Аполлон Майков

«Нимфа», 1898 г. Картон на холсте, пастель.

«Милая Надя,

Я нахожусь за последнее время в глубоком раздумье, несмотря на то что большую часть дня провожу в большом доме. И за последнее время было несколько концертов: особенно интересен был концерт Неаполитанцев в зале нашего отделения, прекрасные голоса и бравые люди. 2 solo; оба высокие баритоны, но один с гитарой, а другой без инструмента: и еще 3 голоса с двумя мандолинами и еще одной гитарой. Был чай и ужин с вином. Они приехали петь из любезности, потому что Федор Арсеньевич давно уже лечит их семьи даром.

Потом была елка и тоже ужин довольно обильный и с вином. Вчера был роскошный чай, и были гости опять. Относительно участия в выставке, я думаю поставить акварели: 1) Иоанна Крестителя крылатого (смотри зал 2) и 2) Видение пророка Иезекииля (смотри зал 2) и 3) Портрет одной барышни, ученицы Юлии Николаевны, пианистки Александры Антоновны Станкевич, которая сейчас у Усольцевых. Она очень хорошая пианистка…

Будь здорова, дорогая моя Надя, и желаю тебе на этот год возобновить контракт.

Твой М. Врубель».

Письмо Михаила Александровича Врубеля жене Надежде от начала января 1906 года. В течение этого года художник ослеп и больше уже не писал…

«Портрет А.А. Станкевич», 1906 г. Бумага на картоне, уголь, акварель, белила. Государственная Третьяковская галерея.